はじめに

前回のブログ記事では、「【企業向け】外国人留学生に内定を出したら─「特定活動(内定待機)」制度の活用ガイド」というタイトルで、内定を出した外国人留学生が、卒業から就職までの間に期間がある場合に、どのような在留資格(ビザ)を取得する必要があるのか、何に注意すべきなのかを詳しく解説しました。

今回のブログ記事では、内定待機の在留資格を申請する際に、必要となる書類について詳しく解説していきたいと思います。

必要書類

「内定待機」という在留資格があるわけではありません。今回お伝えする在留資格は、「特定活動」の一つであり、出入国在留管理庁のホームページでは、「大学又は専門学校の在学中又は卒業後に就職先が内定し採用までの滞在を希望する場合」に分類されるものです。

必要書類一覧

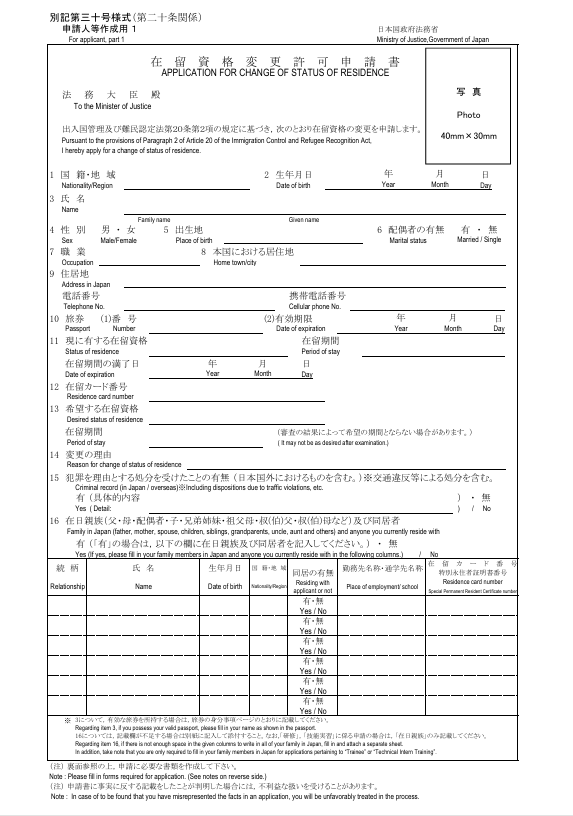

- 在留資格変更許可申請書 1通

- 写真 1葉

- パスポート及び在留カード 提示

- 申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書 適宜

- 内定した企業において、採用後に行う活動に応じて変更することとなる、就労に係る在留資格への在留資格変更許可申請に必要な書類

- 内定した企業からの採用内定の事実及び内定日を確認できる資料 1通

- 誓約書 1通

- 採用までに行う研修等の内容を確認できる資料(該当する活動がある場合に限る。) 適宜

それでは、一つづつ以下に詳しく解説をしていきます。

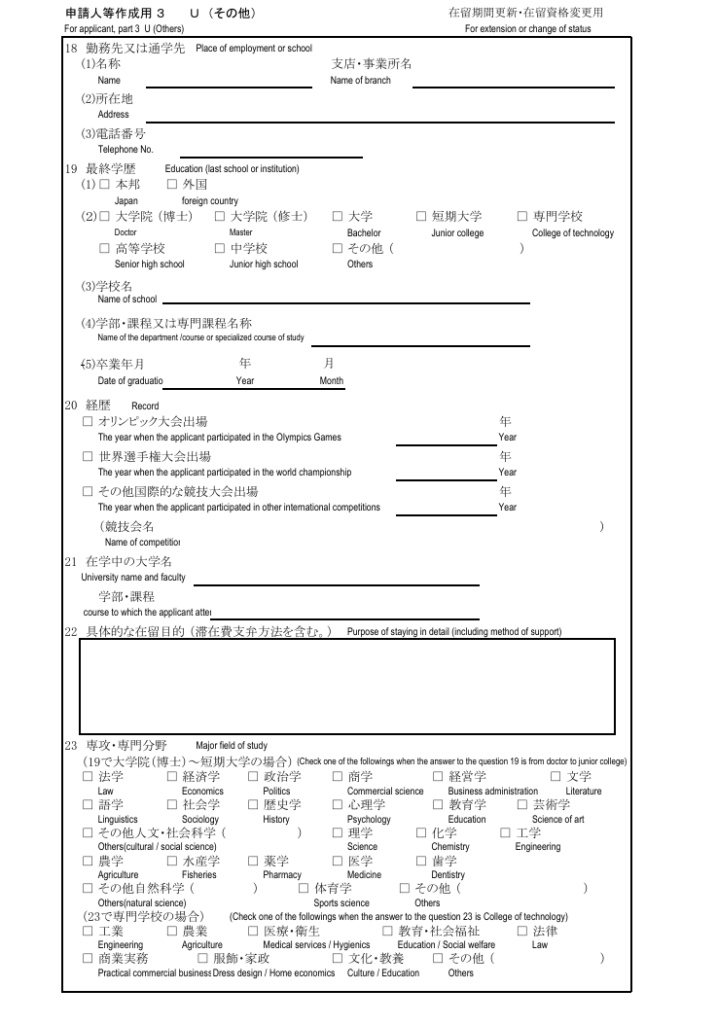

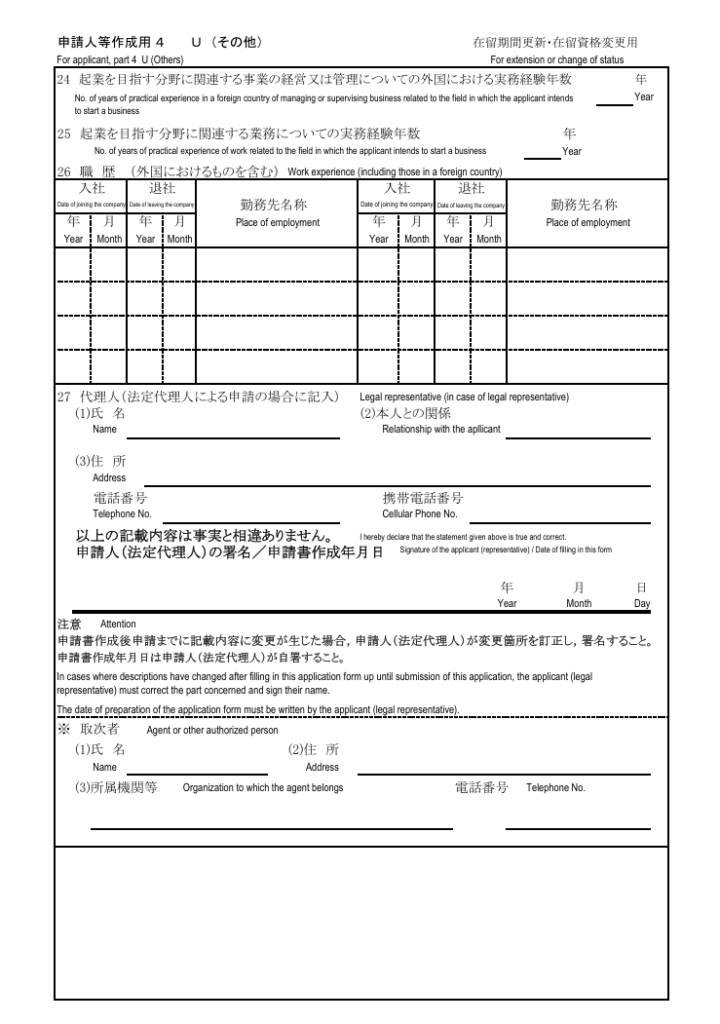

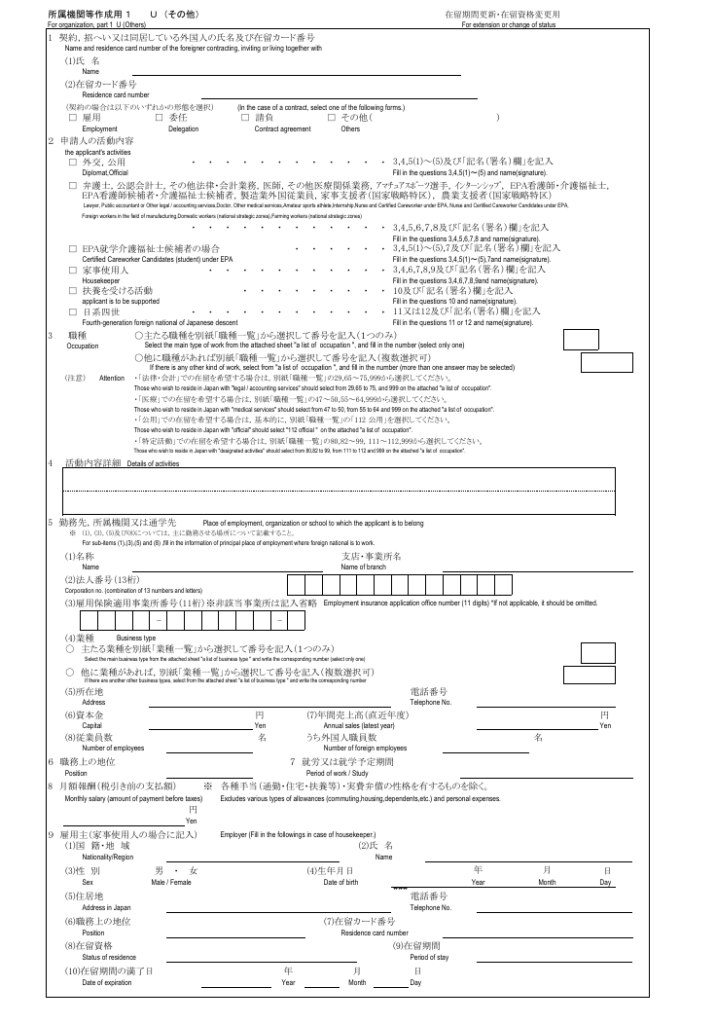

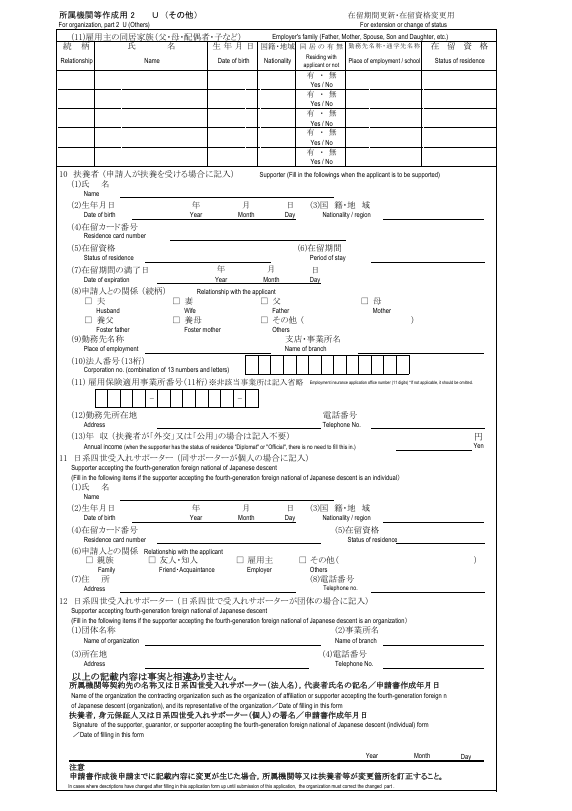

1.在留資格変更許可申請書 1通

申請書は、出入国在留管理庁のホームページからダウンロードすることができます。

申請書は、「申請人用」と「所属機関用」に分かれています。「申請人用」は4枚、「所属機関用」は2枚ありますので、それぞれの情報を記載します。

「申請人」ー雇用される外国人のこと

「所属機関」ー雇用者である会社や法人、団体のこと

「申請者用」の最終ページには申請者(外国人)のサインを、「所属機関用」の最終ページには、「所属機関」の代表者の署名が必要です。

2.写真 1葉

1の申請書に貼付する写真が必要です。写真は何でも良いわけではなく、規定が設けられています。

この在留資格の申請はオンラインで行うことができませんので、通常はデータではなく、現像した写真を貼り付けます。

尚、データで取得した写真を、パソコン上で申請書に貼り付けて、印刷したものを提出することも可能です。この場合、現像した写真よりも不鮮明になりがちですので、出来るだけはっきりと写っている写真を用紙してください。不鮮明な写真や規定外の写真は、撮り直しを要求されることがありますので注意しましょう。

3.パスポート及び在留カード 提示

パスポートと在留カードは、原本を窓口に持参して提示します。

行政書士長尾真由子事務所が取次申請をする場合は、申請人からパスポートと在留カードをお預かりし、「預かり証」を発行します。外国人には常に在留カードの携帯が義務づけられていますので、警察等に在留カードの提示を求められた際に、代わりに「預かり証」を提示できるようにしています。

4.申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書 適宜

留学から就職するまでの間は、就職先から給料は出ませんので、生活費を自分で用意する必要があります。通常は、メインの預金通帳のコピーを提出します。

最近はネットバンクを使用する方も多いですので、ネット上で閲覧できる取引明細のコピーの提出でもかまいません。通帳や取引明細を提出する場合は、その口座が申請人のものであることを証明するために、銀行名と申請人の名前が記載されたページも印刷して提出しましょう。

尚、通帳にこの先何カ月か先までの生活費に十分な額が入っておらず、アルバイトで賄っていく予定である場合には、アルバイト先の給料明細などを提出します。

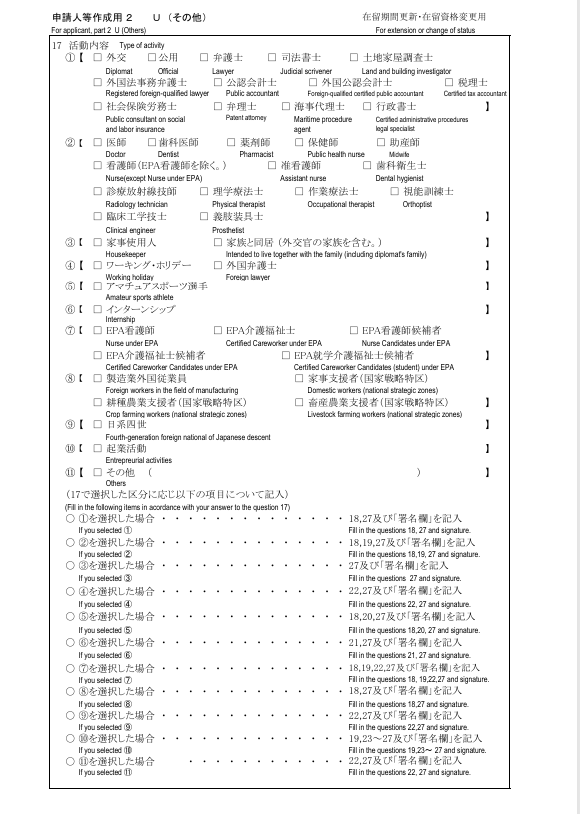

5.内定した企業において、採用後に行う活動に応じて変更することとなる、就労に係る在留資格への在留資格変更許可申請に必要な書類

5の書類は、就職の際に取得する在留資格によって異なりますので、下記の活動資格一覧で確認して下さい。

この5の書類は、活動内容によっては非常に多くの資料が必要となる場合があります。なお、所属機関側で用意すべき書類も多岐にわたる可能性があるため、事前に確認・調整を行ってください。

いずれの在留資格の場合も、下記の項目が記載された書類が必要です。

(1)内定した企業名

(2)主たる勤務場所(支店・事業所名および所在地、電話番号)

※ 派遣契約に基づく就労を予定している場合は、派遣先の勤務場所についても記載が必要

(3)事業内容

(4)給与(報酬)額

(5)職務内容

※ 派遣契約に基づく就労を予定している場合は、派遣先での職務内容について記載が必要

6.内定した企業からの採用内定の事実及び内定日を確認できる資料 1通

「内定通知書」や「雇用(予定)証明書」がこれに当たります。申請人である外国人が申請する場合でも、この書類に関しては所属機関が準備すべきものとなります。

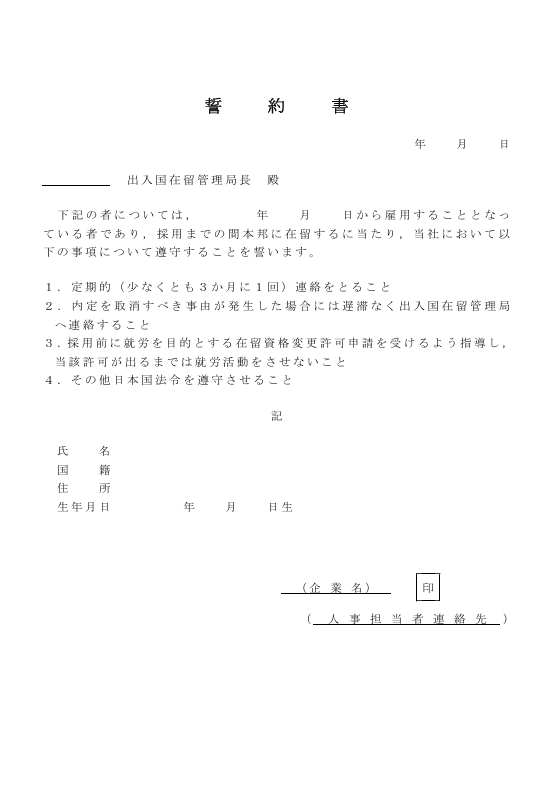

7.誓約書 1通

7の書類は、テンプレートが出入国管理庁のホームページに用意されていますので、そちらを使用します。

内容をよく読み、外国人が実際に就業開始するまでは、上記項目を遵守してください。最後に所属機関の「企業名、人事担当者連絡先」を記載し、会社印を押印しましょう。

8.採用までに行う研修等の内容を確認できる資料(該当する活動がある場合に限る。) 適宜

採用までに研修を予定している場合には、「研修実施計画書」や「研修内容説明書」など、研修内容が明らかになる資料を提出してください。

提出先

提出先は、申請人の住所を管轄する地方出入国在留管理署や、その支局、出張所です。

例えば、申請人が兵庫県に住んでいる場合は、「大阪出入国在留管理署」と「神戸支局」、「姫路港出張所」に申請書を提出することができます。

逆に、大阪に住む申請人の場合は、大阪出入国在留管理署のみが管轄となります。「神戸支局」、「姫路港出張所」に申請することはできませんので、注意が必要です。

まとめ

最後までお読みいただきありがとうございました。

最後に、無い手先が変更になった場合の注意点と、雇用主である所属機関の責任についてお伝えします。

内定先が変更になった場合

外国人も日本人と同様に、内定先の所属機関が変更になることがあります。つまり、変更前の所属機関にとっては、内定辞退の扱いとなります。

この場合、活動内容が同じであるため「何もしなくてよい」と考える方もいらっしゃるかもしれません。しかし、特定活動の在留資格は制度上、内定を出した所属機関を指定する「指定書」が申請人のパスポートに貼付される仕組みとなっています。そのため、所属機関が変更になった場合には、新しい所属機関に基づく「在留資格変更許可申請」が必要です。

つまり、「内定待機」の在留資格は、所属機関ごとに申請し、個別に認可を受ける必要があるということです。

「内定待機」制度と所属機関の関わり方

「内定待機」の申請は、日本に在留する外国人本人が申請人となって行うものであり、基本的には申請者自身が手続きを進めます。

とはいえ、必要書類の中には、所属機関が作成・取得を行う必要があるものも含まれているため、申請人である外国人にすべてを任せるわけにはいきません。

申請準備にあたっては、申請書類の内容や手続きの流れをしっかり把握し、将来的に御社の従業員となる予定の外国人を積極的にサポートしましょう。手間に感じられるかもしれませんが、この対応は、当該外国人の次の就労資格に関する在留資格変更にも関わる重要なプロセスであると同時に、御社との信頼関係を築く絶好の機会にもなります。

結果として、内定辞退や短期間での離職の防止につながるほか、御社の他の従業員にとっても、これから共に働く仲間への意識が高まり、職場全体の一体感の醸成にも寄与することでしょう。

書類作成に行き詰まったら

今回ご紹介した「内定待機」のための在留資格申請に必要な書類は、以下のとおりです。

- 在留資格変更許可申請書 1通

- 写真 1葉

- パスポート及び在留カード 提示

- 申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書 適宜

- 内定した企業において、採用後に行う活動に応じて変更することとなる、就労に係る在留資格への在留資格変更許可申請に必要な書類

- 内定した企業からの採用内定の事実及び内定日を確認できる資料 1通

- 誓約書 1通

- 採用までに行う研修等の内容を確認できる資料(該当する活動がある場合に限る。) 適宜

書類の点数としてはそれほど多く感じられないかもしれませんが、特に5の「就労に係る在留資格への変更申請に必要な書類」は、在留資格の種類によっては相当な分量になることもあり、内容の整合性も求められます。

もし書類作成に行き詰まってしまった場合は、行政書士に相談するのも有効な方法です。

行政書士長尾真由子事務所では、初回の相談料は無料です。どうぞお気軽にお問い合わせください。