履歴書は2種類

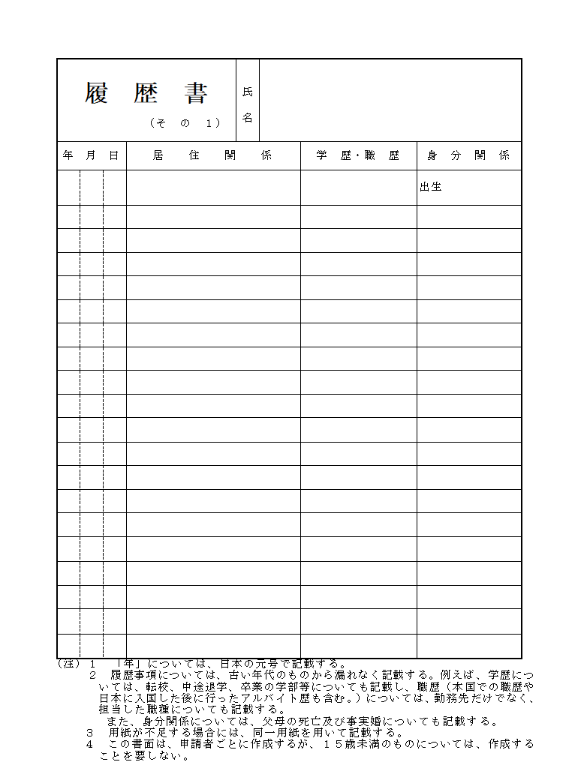

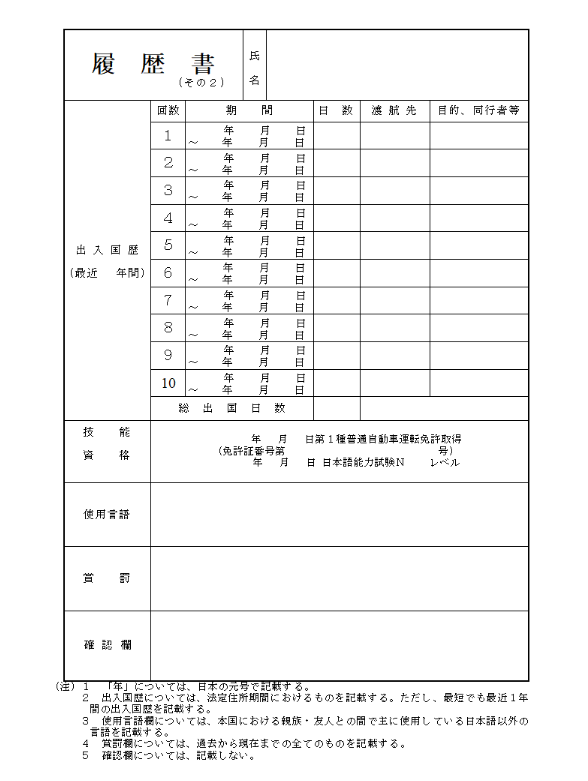

帰化許可申請で提出を要求される履歴書は2種類あります。法務局のフォーマットには、「履歴書その1」、「履歴書その2」が用意されています。

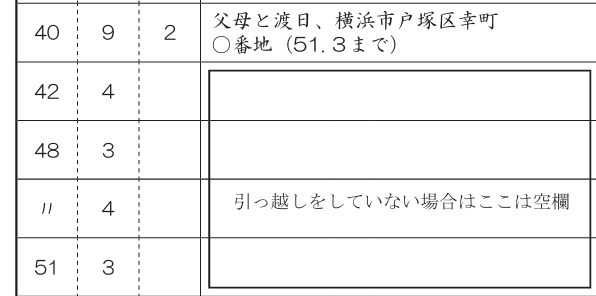

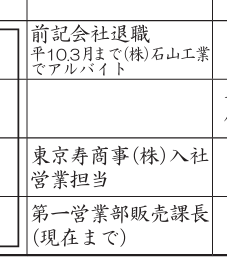

「履歴書(その1)」は、出生から現在までの居住地、学歴や職歴、身分関係(出生、家族の出生・死亡、結婚)などを記載します。

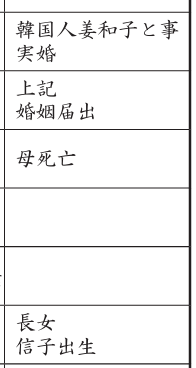

「履歴書(その2)」は、出入国履歴、資格、使用言語、賞罰などを記載します。

履歴書のフォーマットは、東京法務局のサイトからダウンロードすることができます。

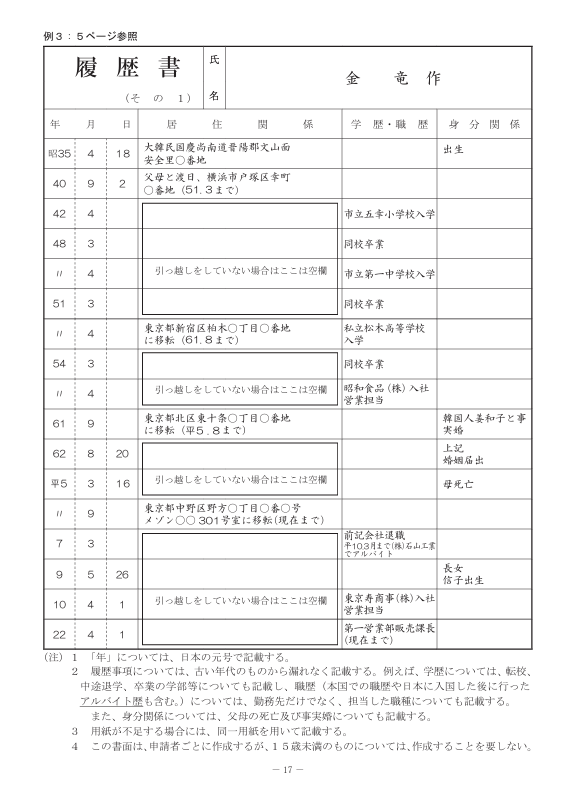

履歴書(その1)の書き方

こちらは、「履歴書(その1)」の書き方の見本です。法務省作成の「帰化許可申請の手引き」より抜粋しました。

全体的な注意点

まずは、全体的な注意事項を確認しましょう。

- 申請者ごとに作成すること(15歳未満は作成不要です)

- 生まれた時から、順番に記載すること

- 住居、学歴・職歴に空白期間を作らないこと

- 用紙が足らない時は、同じ用紙をもう一枚用意して記載すること

- 「うそ」は絶対に書かないこと

最後の注意事項に関しては、他の書類や、面接のときも同じです。

法務局は「うそ」には大変敏感です。「うそ」は絶対に書かないで下さい。分からないのであれば「頃」や「以下不明」などと記載してください。または、相談時に「はっきり覚えていないのですが、どう書けばいいですか?」と聞けば教えてもらえます。

「氏名」の書き方

申請書で記載した氏名を記載します。申請書同様、氏名は、氏、名の順序で漢字又はカタカナで記載してください。アルファベットは使えません。中国等の簡略体漢字については、日本の正字に変換して記載しましょう。

通称名がある方は、()を使って、氏名の後に通称名を入れます。(例|金 竜作(金田 竜作))

年月日の書き方

元号を使い、アラビア数字で記載します。元号は、「平成」とフルで書いてもいいですし、「平」だけでもかまいません。

書く前に、他の書類と日付が合っているか確認をしましょう。(例|在職証明書の入社年月日、卒業証書の卒業年月日)

「居住関係」の書き方

生まれた時から、現在までの住所を記載します。

住所の後に、()書きで、何年何月までその住所に住んでいたのかを書きます。最後の住所には、(現在まで)と記載します。

次の引っ越しを記載するところまでは、空欄にします。

「学歴・職歴」の書き方

学歴は「○○学校入学」→「同校卒業」を繰り返す形で書いていきます。

大学は学部学科名まで記入してください。

職歴は会社名と担当する職種も記載してください。

(例|株式会社○○商事入社、営業部・新規営業担当)

職歴は正社員、契約社員、派遣社員、アルバイトなど、勤務形態を問わず全て記載してください。

最後の仕事を現在も続けている場合は、(現在まで)を職業の後に付記します。

「身分関係」の書き方

出生、結婚、離婚、事実婚、親兄弟の死去の日付を書いていきます。

結婚は婚姻届を提出した日を記入します。

両親が離婚した場合は「父母離婚」と記入します。

子供が生まれた場合は、長男、次女などを名前の前に付記します。

履歴書(その2)の書き方

「氏名」の書き方

「氏名」は、履歴書(その1)と書き方は同じです。

「出入国歴」の書き方

「出入国歴」は、パスポートを確認しながら書いていきます。

「出入国歴」が多い場合には、パスポートを見ながら書くことは困難ですので、出入国在留管理庁に「出入(帰)国記録に係る開示請求」をすることができます。ただし、請求してから開示されるのに約1か月かかりますので、帰化許可申請の準備の初期段階で請求をすることをお勧めします。

詳しくは、出入国管理庁の「出入(帰)国記録に係る開示請求について」をご覧ください。

「期間」の書き方

元号で書きます。

「日数」の書き方

最初の日も含めて計算してください。

「目的、同行者等」の書き方

ここもきちんと書いてください。特に「同行者」は忘れがちなので、漏れのないように書いてください。

「技能資格」の書き方

取得年月日と技能・資格の名前を書いてください。

「使用言語」の書き方

本国の家族や友人との間で使っている言語を書いてください。日本語は書かず、日本語以外に中国語と英語が話せたとしても、ご家族や友人とは中国語のみを使用している場合は、「中国語」だけを書いてください。

「賞罰」の書き方

過去から現在までのものを全て書いてください。過去5年分を書けばよいわけではありません。調べればわかることですので、「うそ」は絶対に書かないで下さい。

まとめ

最後までお読みいただきありがとうございました。

もし、帰化申請を考えているが、自分で申請する時間がない、最後まで申請できるか自信がない、申請の準備をしているが途中でほったらかしになっている、という方がおられましたら、どうぞ行政書士長尾真由子事務所にご連絡ください。

女性行政書士が親身になってお話を伺います。電話、メールでの相談料は無料です。

対応可能地域

大阪府 箕面市、池田市、豊中市、茨木市、吹田市、大阪市

兵庫県 川西市、尼崎市、宝塚市、西宮市

いずれも公共交通機関が利用できる地域を想定していますが、地域についてはご相談に応じます。