特定技能1号の外国人材を受け入れている企業にとって、「登録支援機関から自社支援への切り替え」は、支援体制の見直しと信頼構築の重要なステップです。

とはいえ、入管への提出書類や手続きの流れに不安を感じる担当者も少なくありません。

本ブログ記事では、自社支援への切り替えを検討する企業の皆さまに向けて、入管提出書類のポイントを整理した「完全チェックリスト」をご紹介します。

今後、企業支援の選択肢として安心して導入いただけるよう、必要書類と記載の注意点も含めて、わかりやすくまとめました。

外国人材との信頼関係を守りながら、企業としての支援力を高める第一歩として、ぜひご活用ください。

入管提出書類の一覧

今まで登録支援機関に委託をしていた所属機関が、特定技能1号外国人の支援を自社で行おうとする場合、出入国在留管理署に以下の書類を提出する必要があります。

入管提出書類の一覧

- 支援計画変更に係る届出書(参考様式3-2号)

- 1号特定技能外国人支援計画書(参考様式1-17号)

- 特定技能所属機関概要書(参考様式1-11-1)

- 受け入れた中長期在留者リスト(参考様式1-11-2)又は生活相談業務を行った中長期在留者リスト(参考様式1-11-3)

- 支援委託契約に係る届出書(参考様式3-3-2号)

- 受け入れ企業の組織図(自由形式)

参考様式のダウンロード

上記1~5の参考様式は出入国在留管理局のホームページからダウンロードすることができます。「入管 特定技能」で検索すると、「法務局 出入国在留管理庁|特定技能」というタイトルが出てきますので、そちらをクリックしてください。すると大きな文字で「特定技能制度」と表示されたページになりますので、下にスクロールし、「情報別メニュー」右側の欄の「特定技能関係の申請・届出様式一覧」をクリックすると、上記参考様式を閲覧、ダウンロード可能なページにたどり着くことができます。

提出書類の6は自由形式ですので、参考様式は用意されていません。

提出書類の詳細と記載ポイント

それでは、それぞれの書類の詳細と記載ポイントを、出入国在留管理局のホームページにある「記載例」を参考にしながら確認して行きましょう。

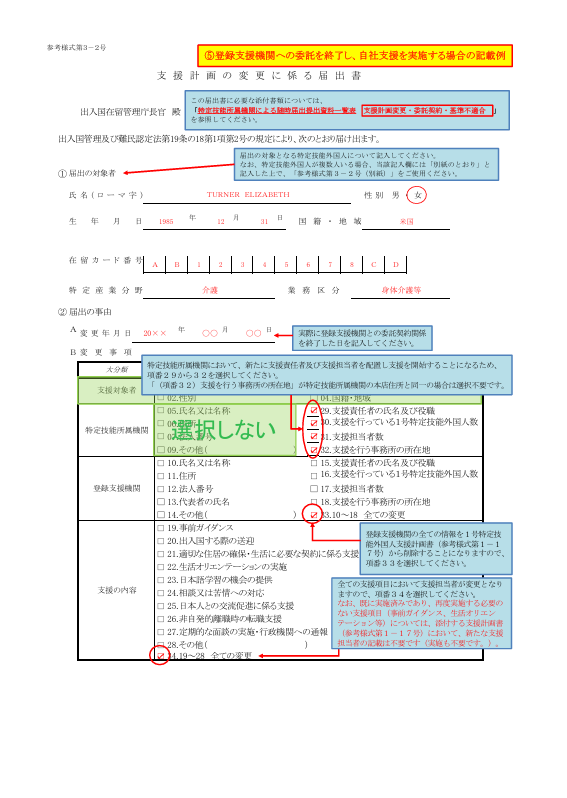

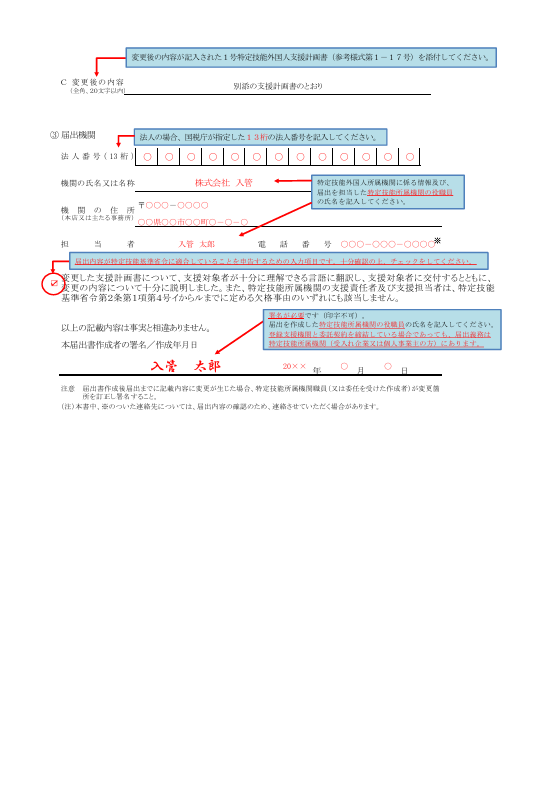

1.支援計画変更に係る届出書(参考様式3-2号)

まずは、どの特定技能1号外国人の、どのような支援に変更があるのかを届け出る書類を作成していきましょう。

特定技能1号外国人が一人の場合

1枚目

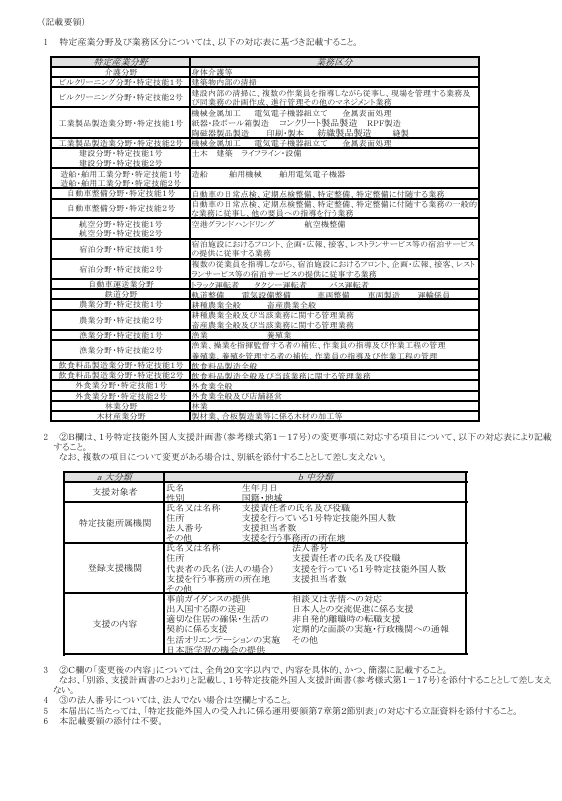

①の「特定産業分野」と「業務区分」は、「支援計画変更に係る届出書(参考様式3-2号)」の最後に添付された、(記載要領|右図)から、自社に当てはまる「特定産業分野」と「業務区分」を選択し、記載してください。

「記載要領5」について

「登録支援機関との支援委託契約を終了

し特定技能所属機関が支援を行う場合」は

「1号特定技能外国人支援計画書(参考様式第1―17号)」と「特定技能所属機関概要書(参考様式第1-11-1号)」を立証資料として提出する必要があるということが書かれています。

これらの資料も後で解説します。

右の用紙を提出する必要はありません。

2枚目

特定技能1号外国人が複数の場合

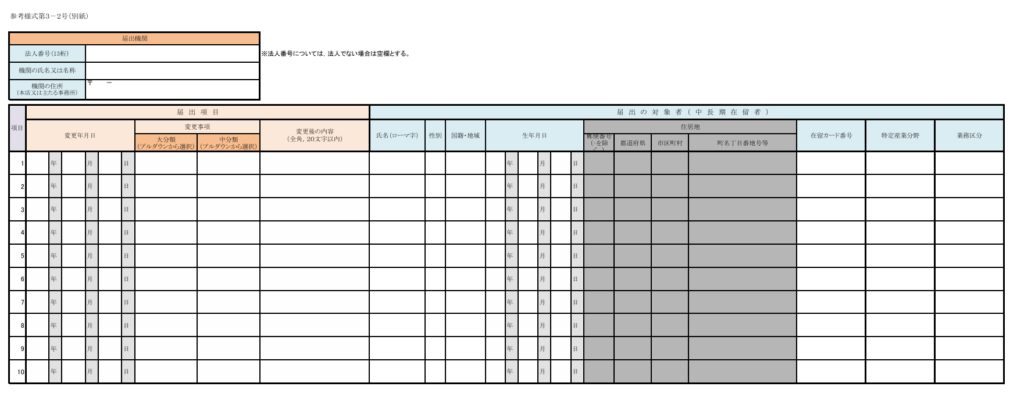

自社支援を行う特定技能1号外国人が複数人の場合は、重複する内容も多いため、外国人の個人情報のみを記載できる「参考様式第3-2号(別紙)」が用意されています。

こちらは、「支援計画変更に係る届出書(参考様式3-2号)」に添付する形で提出します。単独で提出するわけではありませんので注意してください。

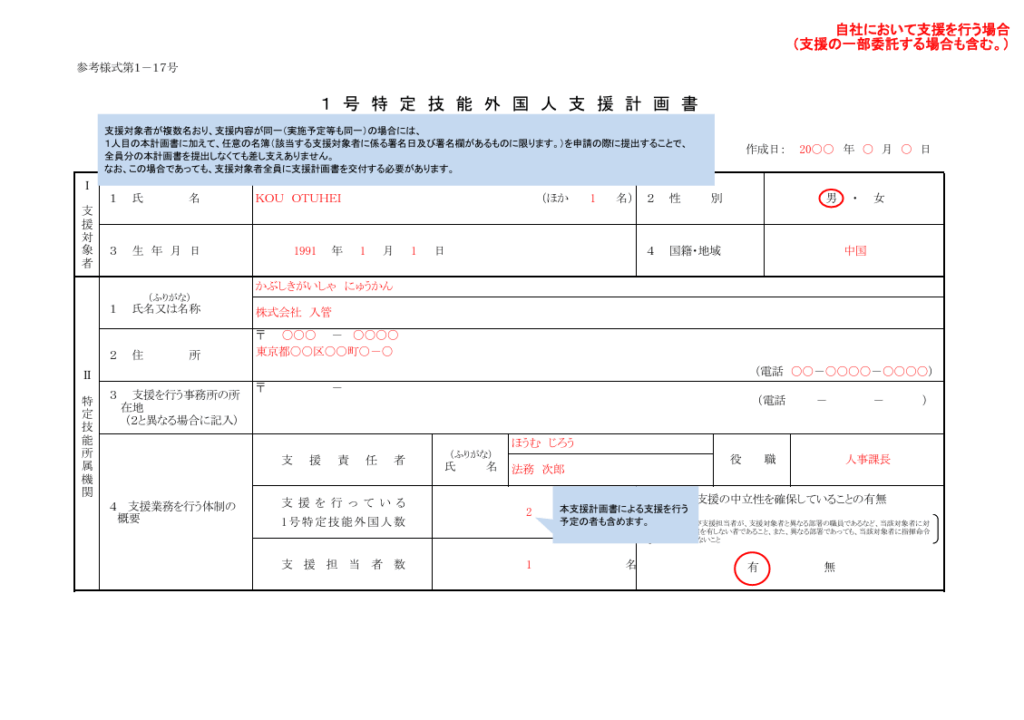

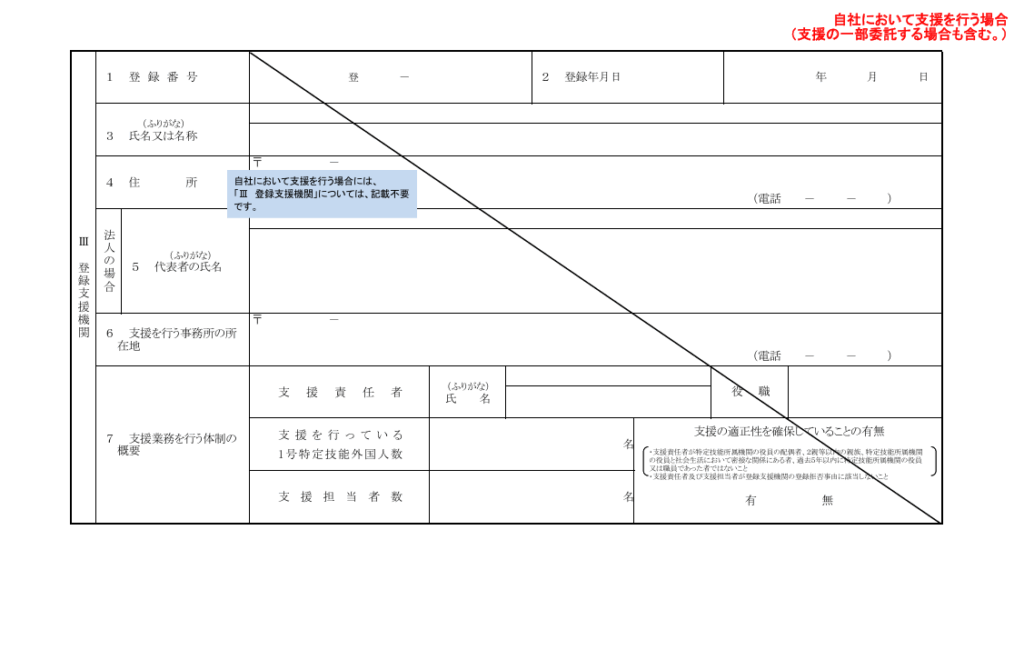

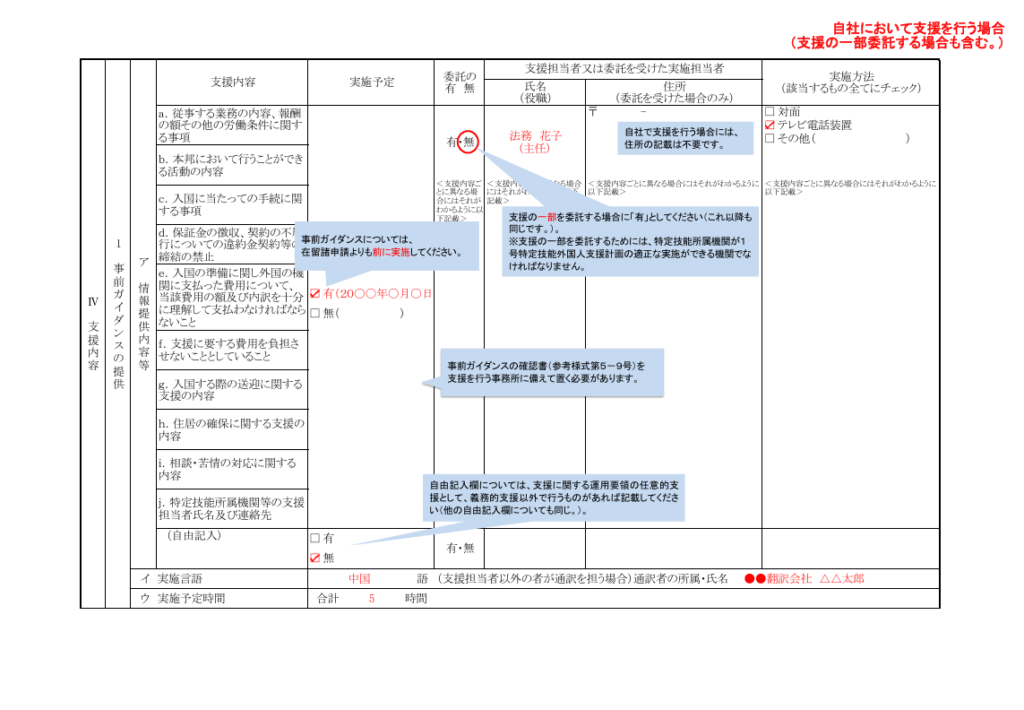

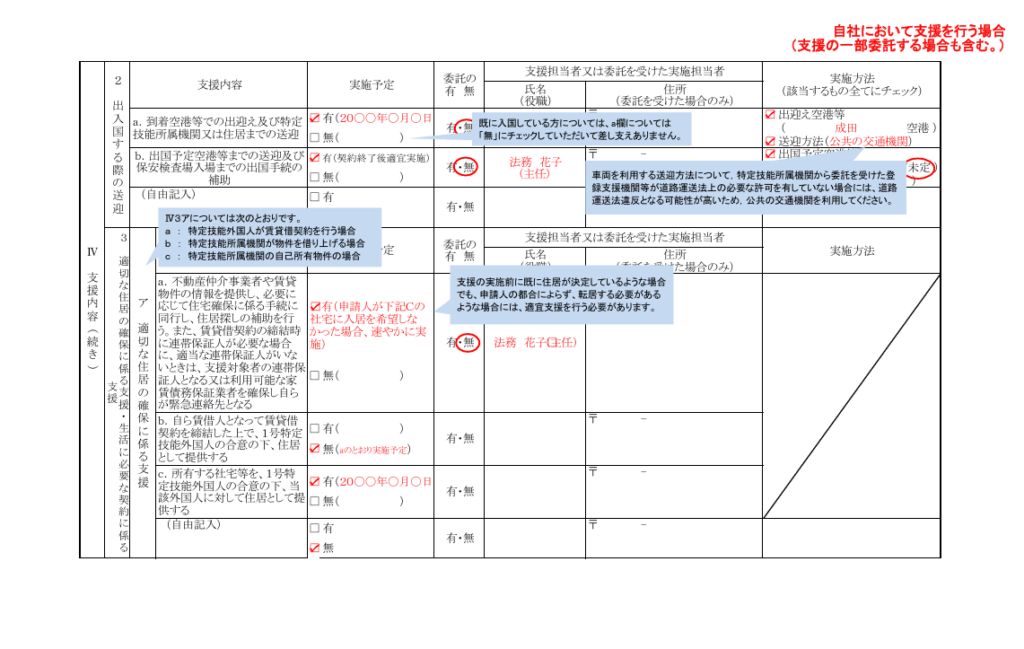

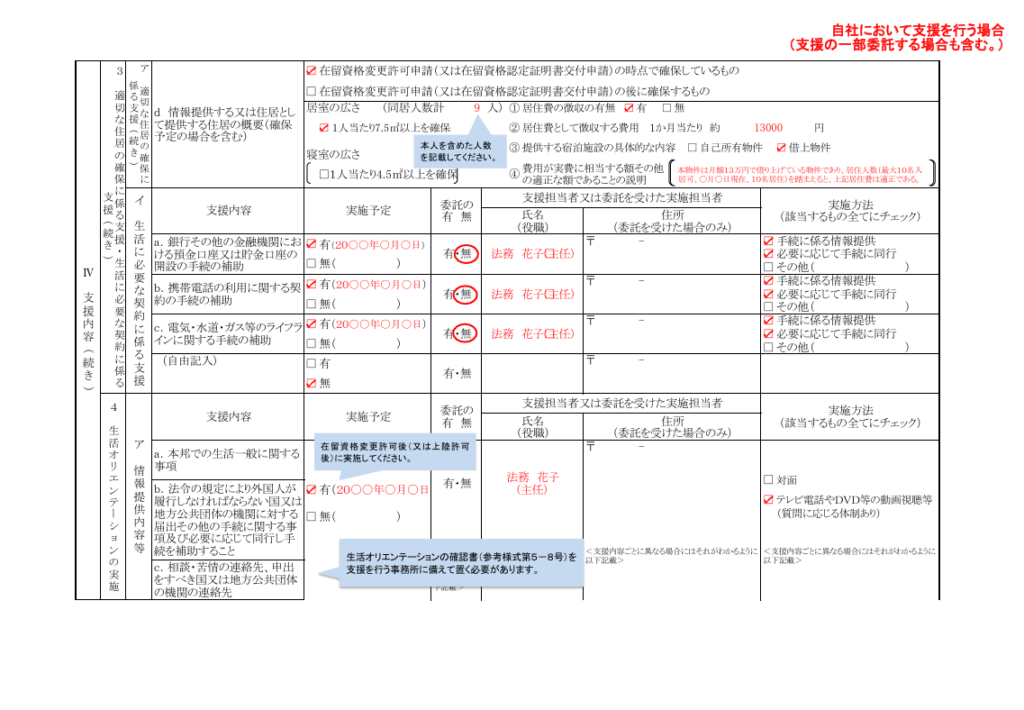

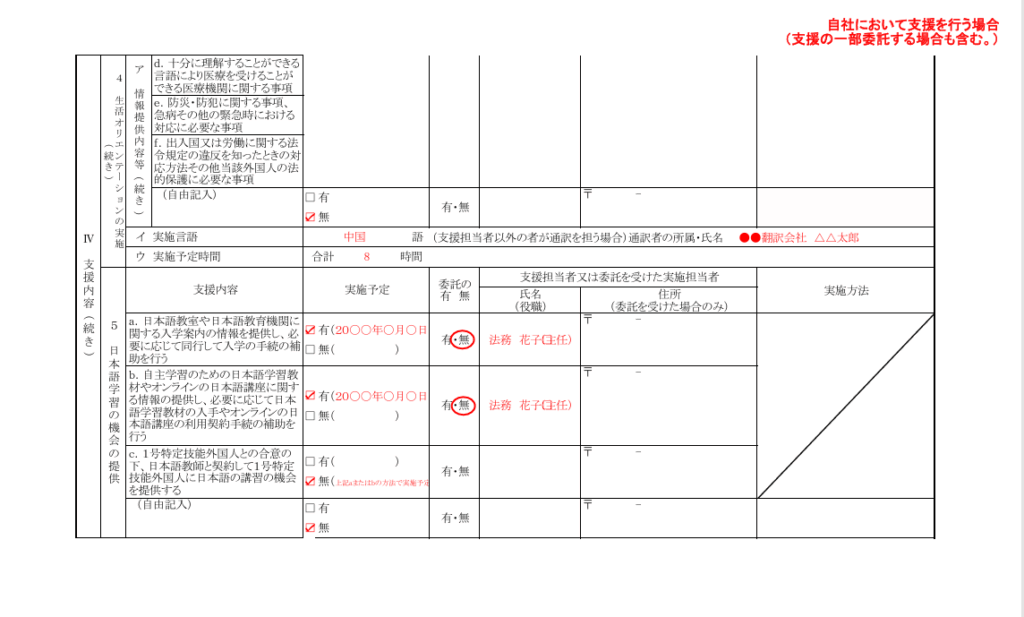

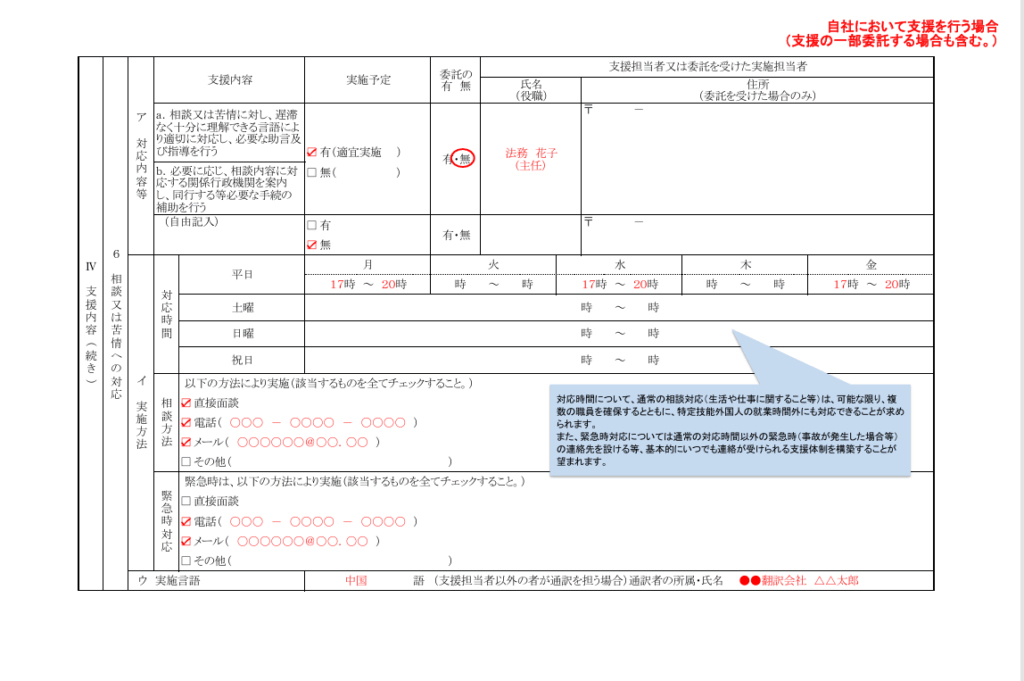

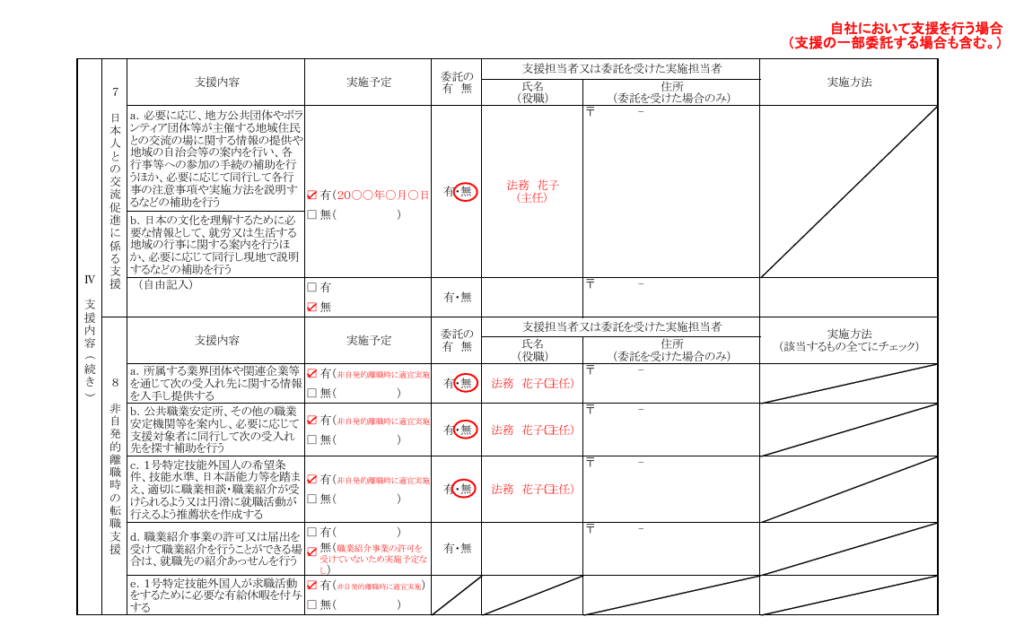

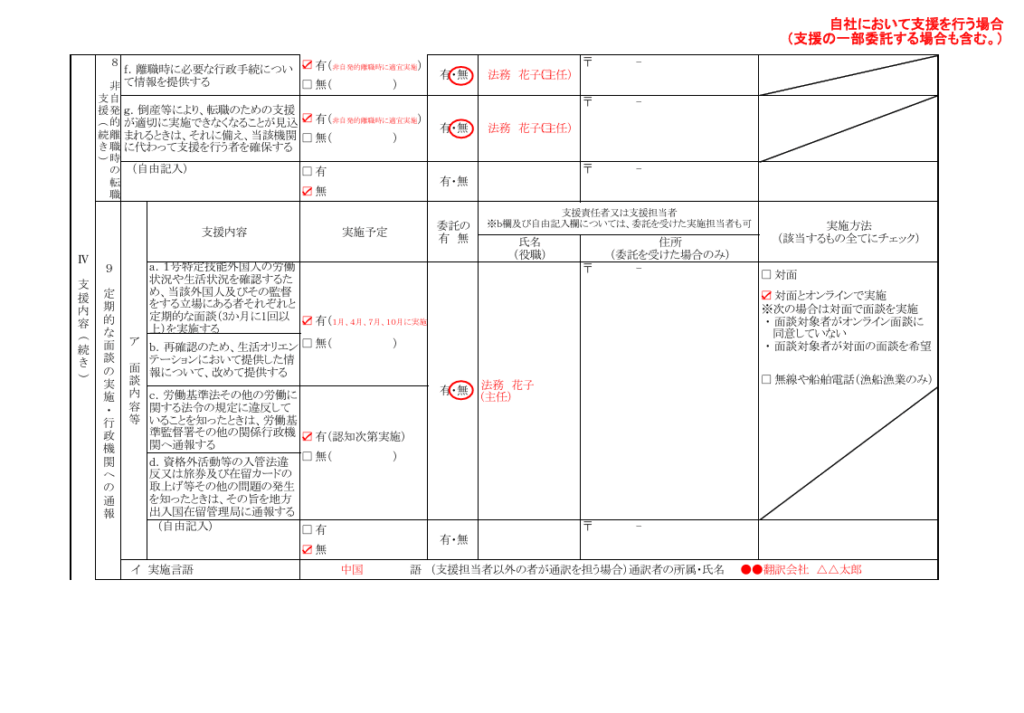

2.1号特定技能外国人支援計画書(参考様式1-17号)

「1号特定技能外国人支援計画書」は、所属機関の義務的支援がきちんと計画されていることを立証する大変重要な書類となります。今までは、登録支援機関が代替してくれていた支援を、所属機関が実行していくことになりますので、支援責任者や支援担当者のみにかかわらず、所属機関全体で共有しておくべき内容となっています。

今回のように自社支援の届出を行う場合は、全ての項目を記載する必要はありません。記載すべき項目は以下となります。

- 変更箇所

- 末尾の機関名称、作成責任者の氏名

- 「支援の中立性を確保していることの有無」の選択

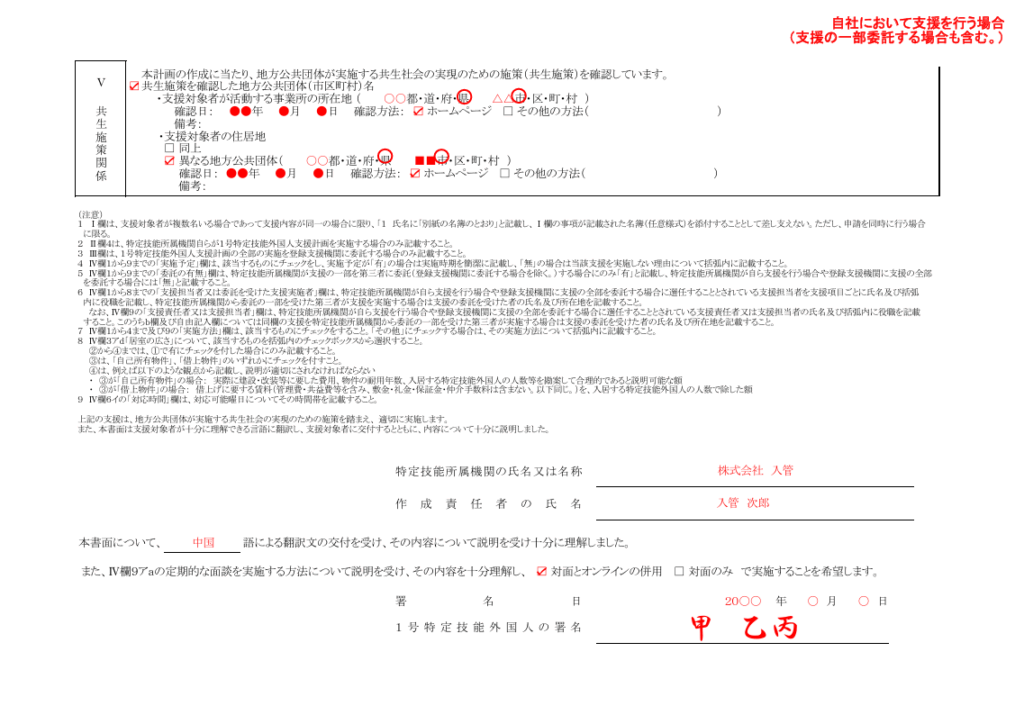

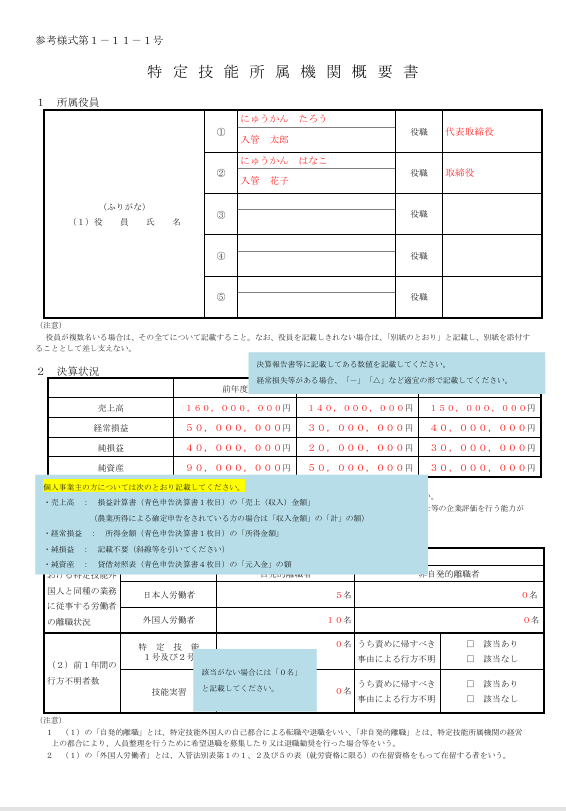

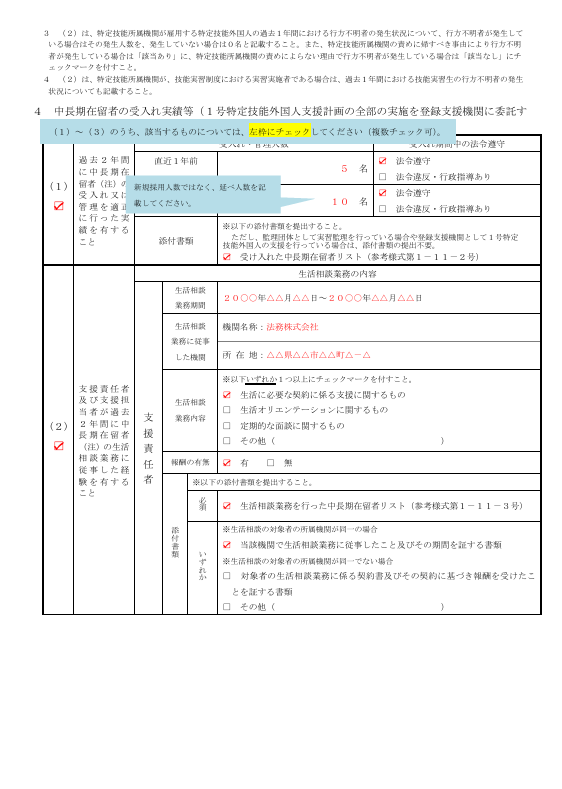

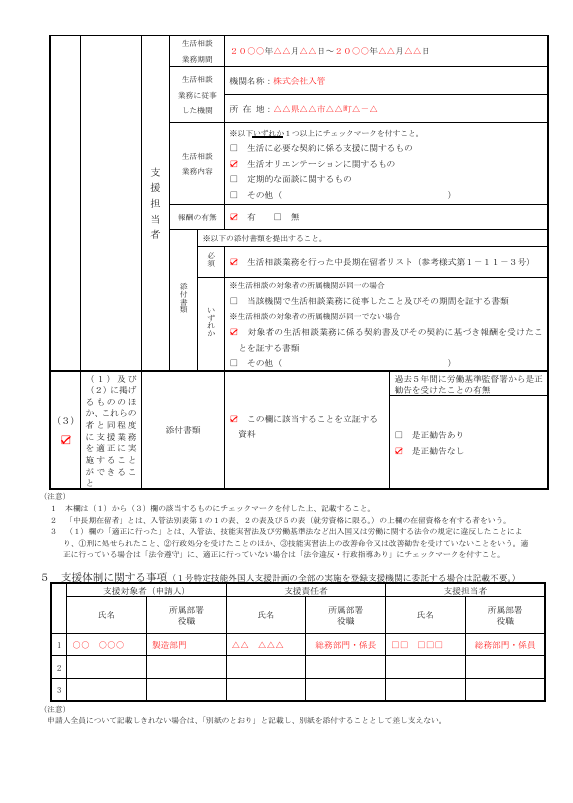

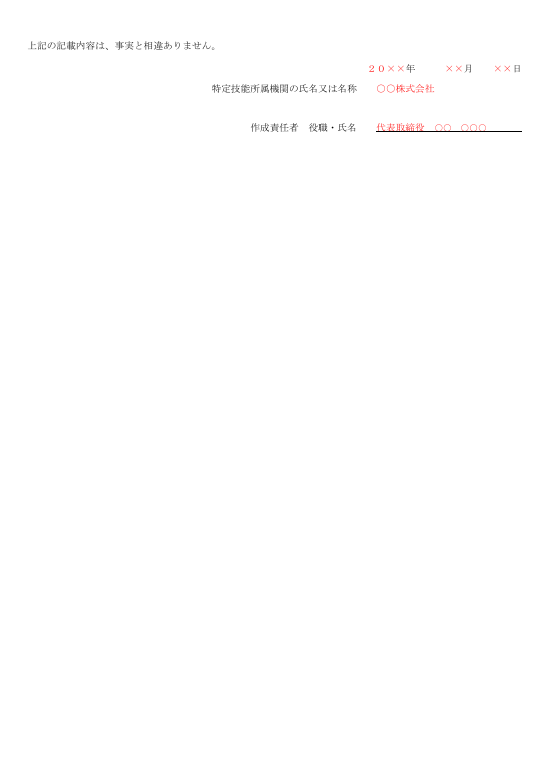

3.特定技能所属機関概要書(参考様式1-11-1)

登録支援機関に外国人支援計画の全部を委託する場合は、4の「中長期在留者の受入れ実績等」の欄の記載は不要ですが、今回は自社支援に変更しますので、4の欄の記載をする必要があります。

記載内容は、過去2年間に所属機関または支援責任者、支援担当者が外国人を受け入れて支援した経験があるかどうかを問うものです。

(1)は、所属機関が外国人労働者を受け入れたことがある場合、(2)は支援責任者と支援担当者が外国人労働者の相談担当業務に従事したことがある場合に選択してください。(3)は、(1)、(2)に当てはまらないけれど、適正に支援を行うことができる場合に選択します。

(1)、(2)には適合しないが、(3)に適合しそうな場合は、一度管轄の出入国在留管理署に相談をしてから届出を行うことをお勧めします。

次の4のどちらを選択するかですが、(1)にチェックを入れた場合は、「受け入れた中長期在留者リスト」(参考様式1-11-2)を、(2)にチェックを入れた場合は、「生活相談業務を行った中長期在留者リスト」(参考様式1-11-3)を選択し、作成してください。

(3)を選択した場合は、独自で疎明資料を作成する必要があります。

「中長期在留者の受入れ実績等」を記載する理由は、「特定技能基準省令第2条」に以下のように定められているためです。

2 法第2条の5第3項の法務省令で定める基準のうち適合1号特定技能外国人支援計画の

適正な実施の確保に係るものは、次のとおりとする。

一 次のいずれかに該当すること。

イ 過去2年間に法別表第1の1の表、2の表及び5の表の上欄の在留資格(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことができる在留資格に限る。ロにおいて同じ。)をもって在留する中長期在留者の受入れ又は管理を適正に行った実績があり、かつ、役員又は職員の中から、適合1号特定技能外国人支援計画の実施に関する責任者(以下「支援責任者」という。)及び外国人に特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所ごとに1名以上の適合1号特定技能外国人支援計画に基づく支援を担当する者(以下「支援担当者」という。)を選任していること(ただし、支援責任者は支援担当者を兼ねることができる。以下同じ。)。

ロ 役員又は職員であって過去2年間に法別表第1の1の表、2の表及び5の表の上欄の在留資格をもって在留する中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有するものの中から、支援責任者及び外国人に特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任していること。

ハ イ又はロの基準に適合する者のほか、これらの者と同程度に支援業務を適正に実施することができる者として認めたもので、役員又は職員の中から、支援責任者及び外国人に特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任していること。

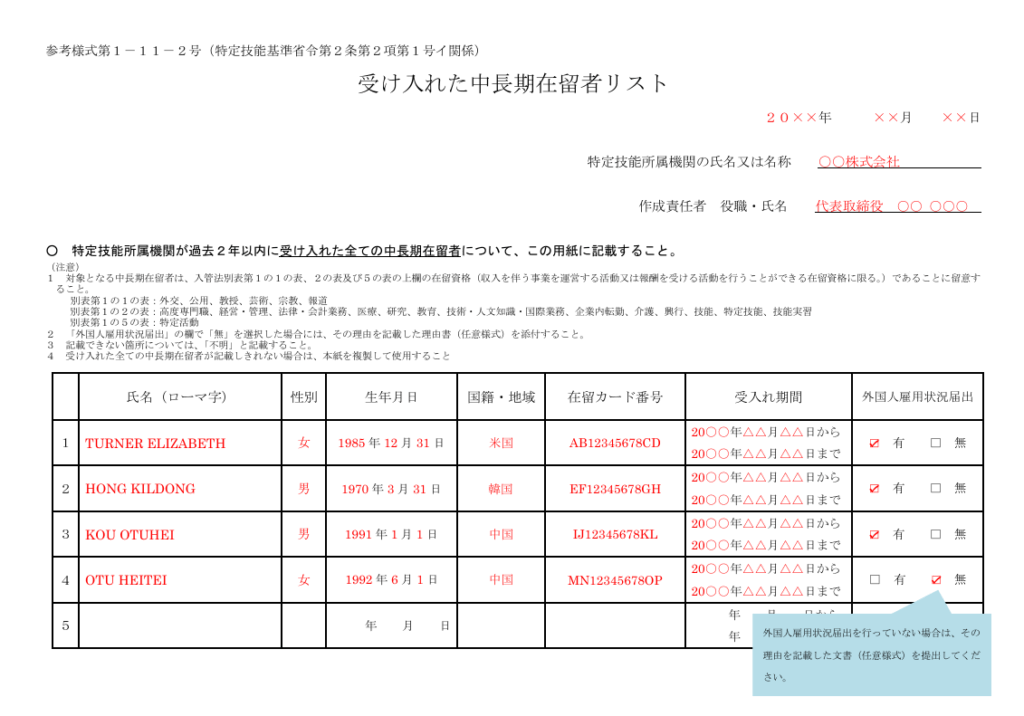

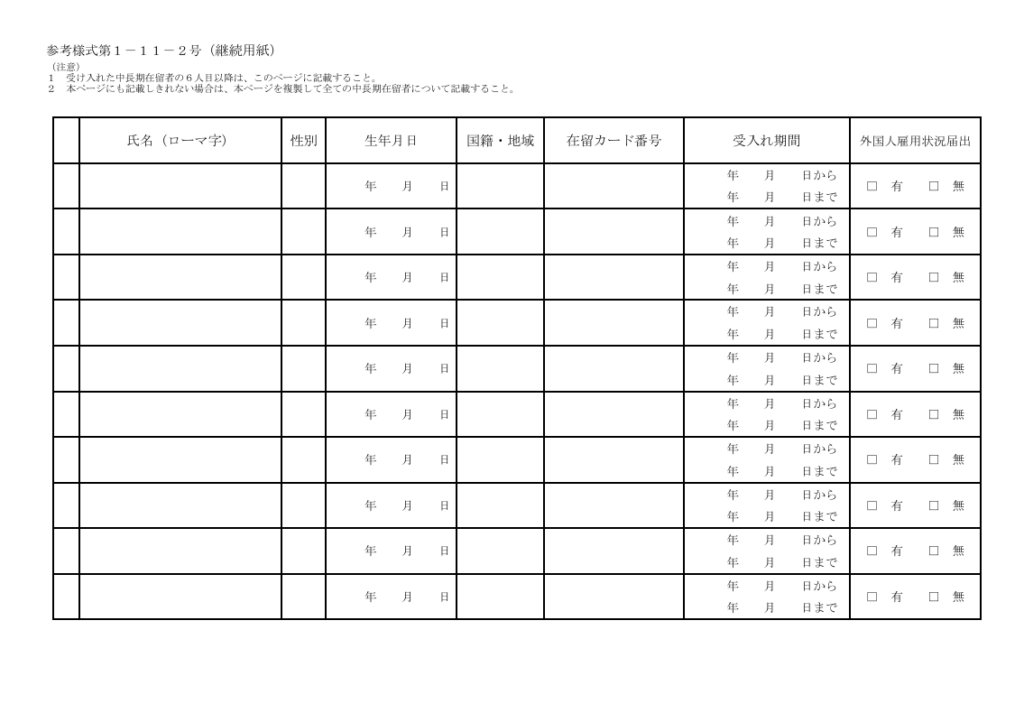

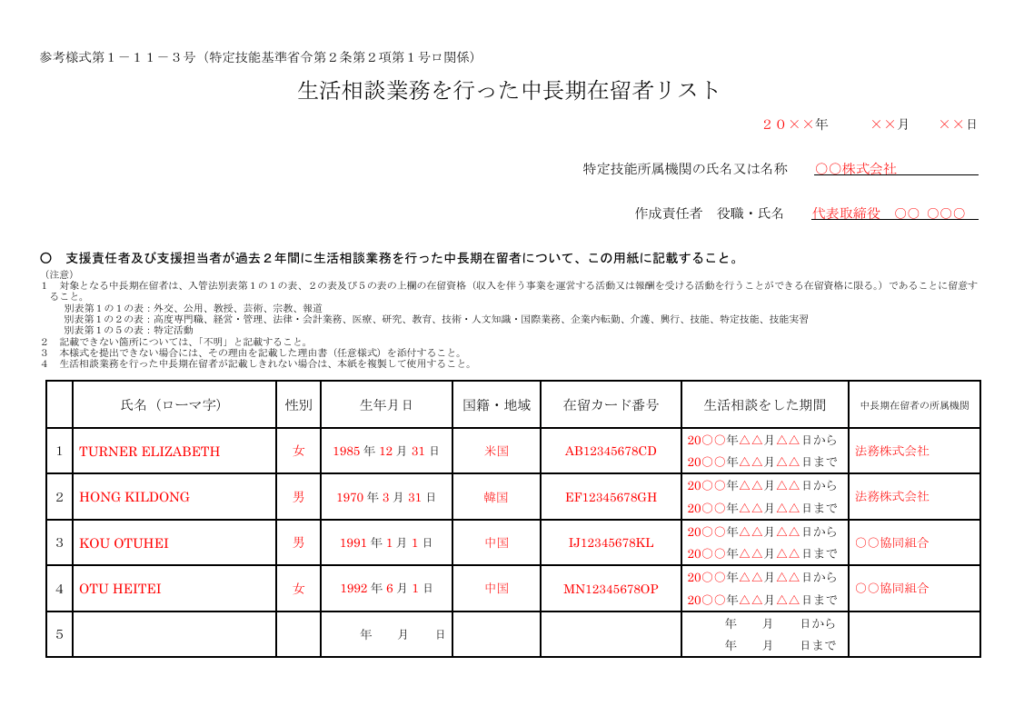

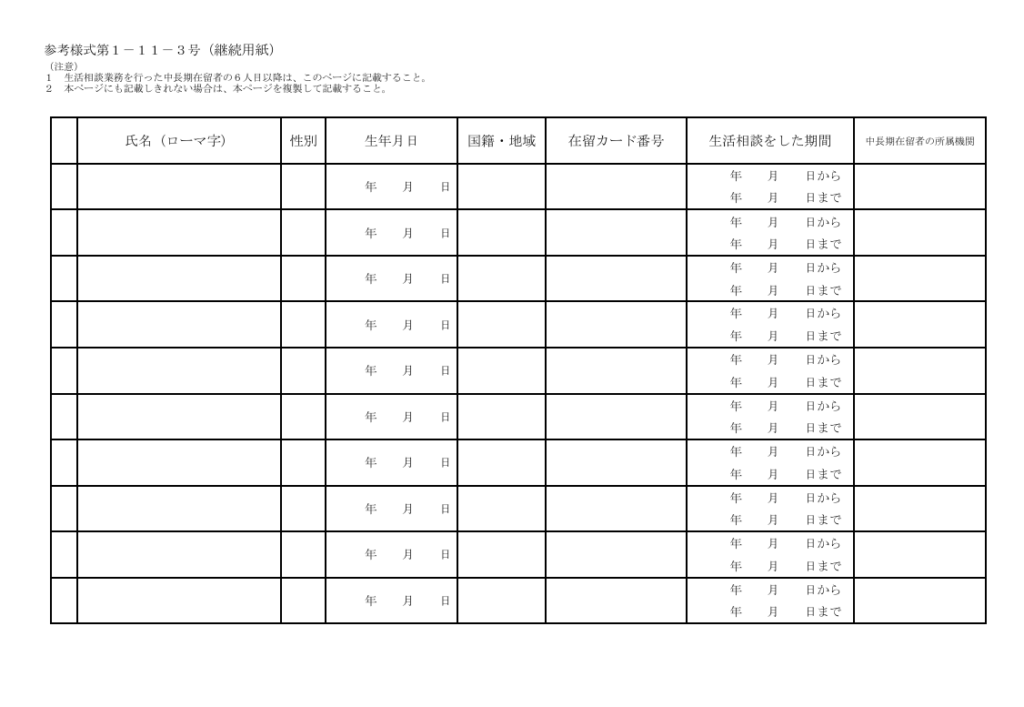

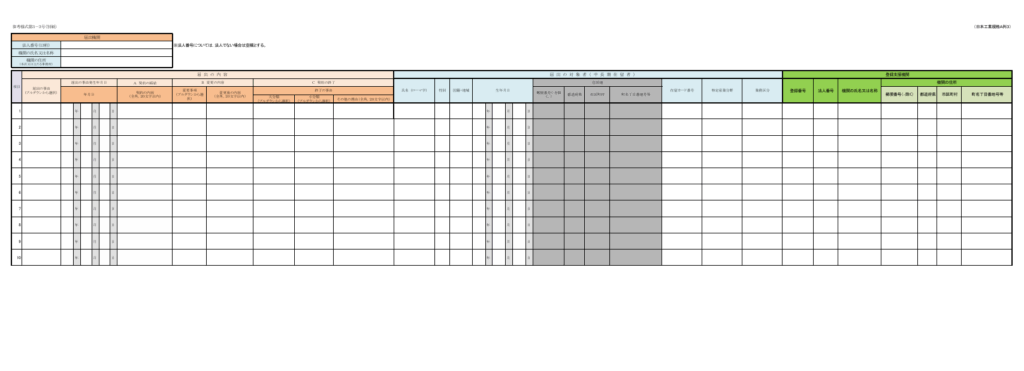

4.受け入れた中長期在留者リスト(参考様式1-11-2)又は生活相談業務を行った中長期在留者リスト(参考様式1-11-3)

受け入れた中長期在留者リスト(参考様式1-131-2)

特定技能所属機関概要書(参考様式1-11-1)の「中長期在留者の受入れ実績等」で(1)を選択した場合はこちらを作成してください。

生活相談業務を行った中長期在留者リスト(参考様式1-11-3)

特定技能所族機関概要書(参考様式1-11-1)の「中長期在留者の受入れ実績等」で(2)を選択した場合はこちらを作成してください。

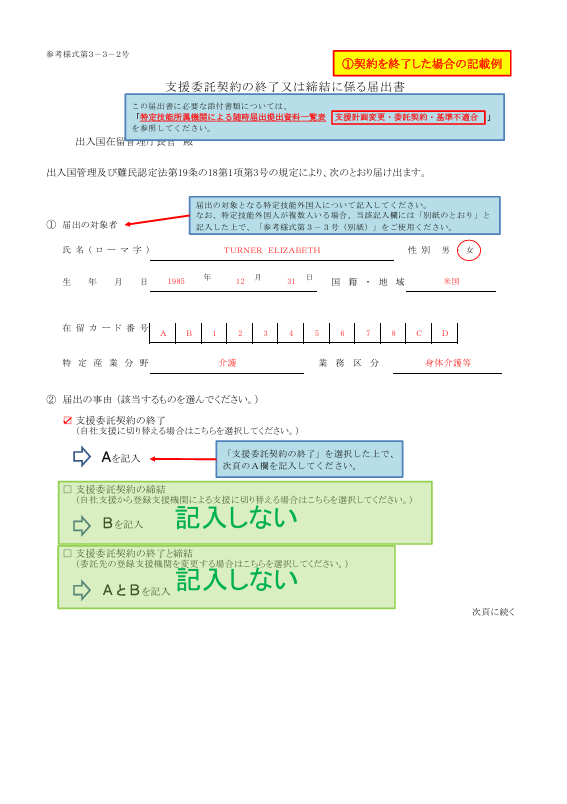

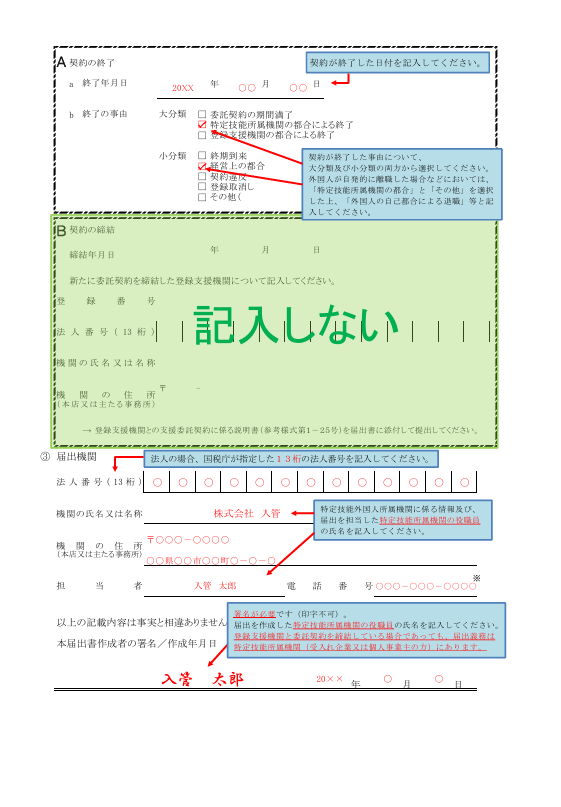

5.支援委託契約に係る届出書(参考様式3-3-2号)

登録支援機関との支援委託契約の終了と締結が同じ様式になっていますので、少々ややこしいですが、今回は「終了」しますので、「A欄」のみを記載していきます。

支援計画変更に係る届出書(参考様式3-2号)と同様、自社支援を行う特定技能1号外国人が複数人いる場合は、「第3-3号 支援委託契約に係る届出書」が用意されています。

6.受け入れ企業の組織図(自由形式)

支援責任者と支援担当者が、当該特定技能1号外国人の直接の上司でないことを確認するための書類です。必須ではありませんので、管轄の出入国在留管理署から提出依頼があってから提出してもかまいません。先に提出しておくと手間を省くことができます。

提出方法と提出先

提出方法

提出は郵送、若しくはインターネットからも提出可能です。インターネットにより届出を提出する場合は、事前に利用者情報登録が必要です。

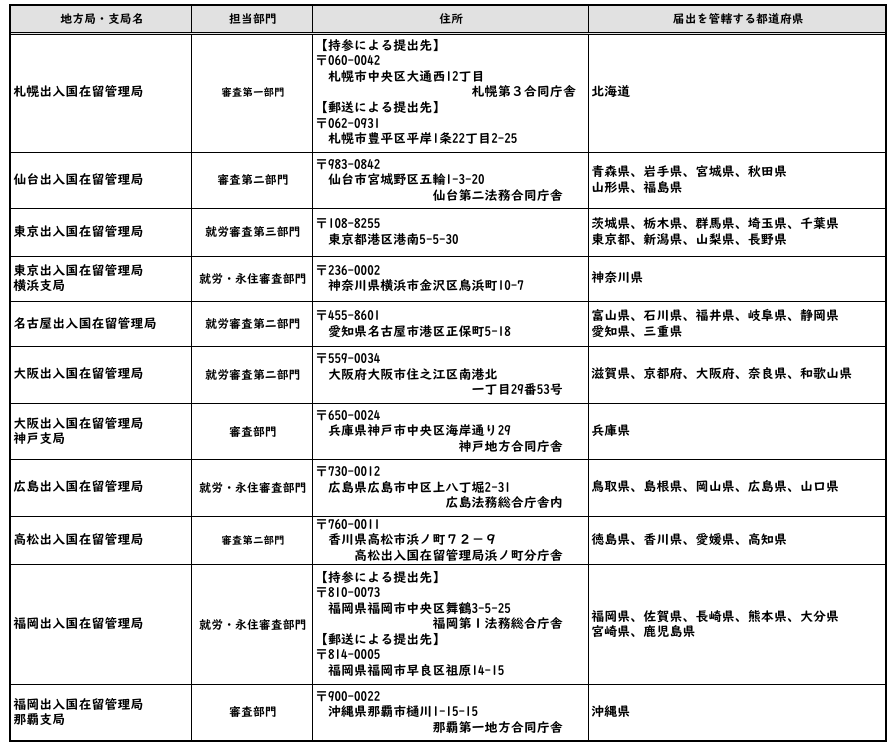

提出先

提出先となる特定技能所属機関の住所(法人の場合は、登記上の本店所在地)を管轄する地方出入国在留管理局・支局は以下のとおりです。

まとめ

自社支援への切り替えは、外国人材との関係性を深め、企業の支援力を高める大きなチャンスです。

一方で、制度理解や書類作成に不安を感じる方も多く、つまずきやすいポイントでもあります。

本記事では、入管提出書類の一覧と記載のポイントを整理し、自社支援への切り替えを検討される企業様に向けて、実務に役立つ情報をお届けしました。

「自社支援に切り替えたいけれど、どうすればよいのか分からない」とお困りの企業様は、

行政書士 長尾真由子事務所までお気軽にお問い合わせください。

制度の背景や実務の流れを丁寧にご説明し、貴社に合った支援方法をご提案いたします。

外国人材との信頼関係を守りながら、安心して支援体制を整える第一歩として、ぜひご活用ください。

対応可能地域

大阪府 箕面市、池田市、豊中市、茨木市、吹田市、大阪市

兵庫県 川西市、尼崎市、宝塚市、西宮市

いずれの地域も公共交通機関の利用が可能なことを前提としておりますが、業務内容に応じて地域のご相談には柔軟に対応いたします。