「親族の概要」とは

帰化許可申請では、大きく分けて収集すべき書類と、作成が必要な書類の2種類があります。前回お伝えした「帰化許可申請書」と、今回お伝えする「親族の概要」は作成が必要な書類です。

作成が必要な書類には、以下のものがあります。

- 帰化許可申請書

- 親族の概要

- 履歴書

- 帰化の動機書

- 生計の概要

- 事業の概要(事業を行っている人のみ)

「帰化許可申請書」の書き方については、以下のブログ記事で詳しく解説しています。

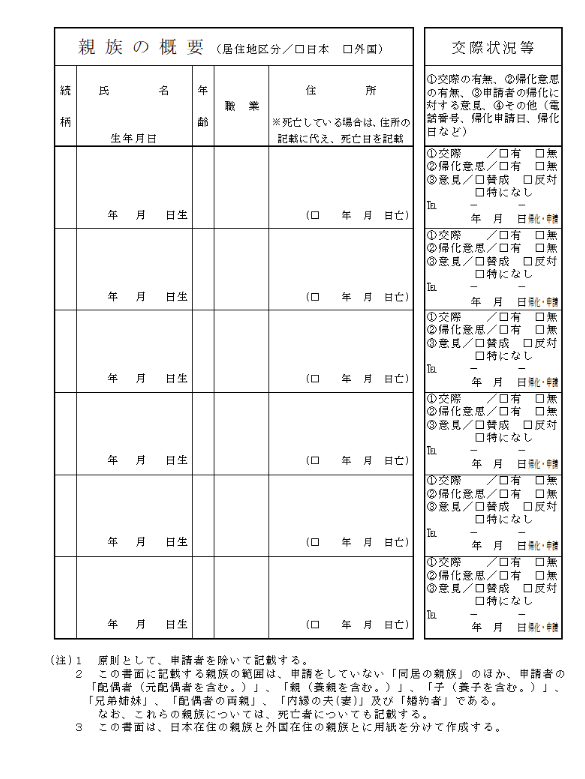

「親族の概要」とは、以下の書類になります。東京法務局のサイトからダウンロードすることができます。

「親族の概要」の書き方

「親族の概要」書き方の見本

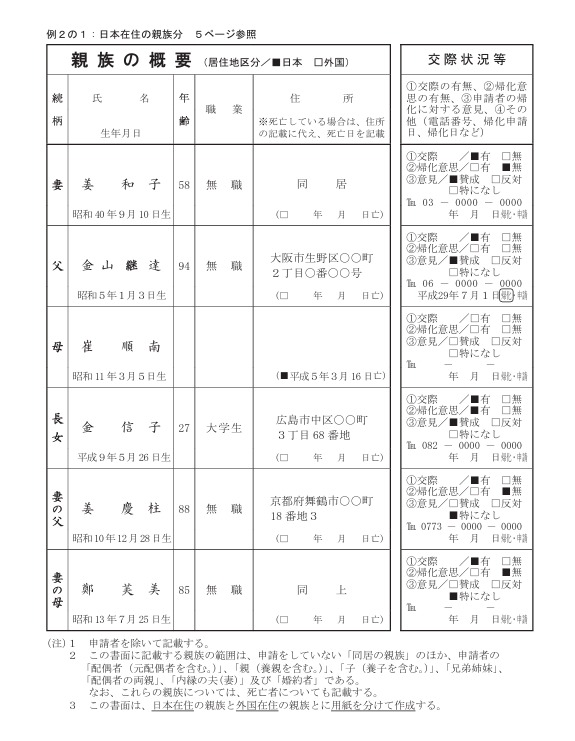

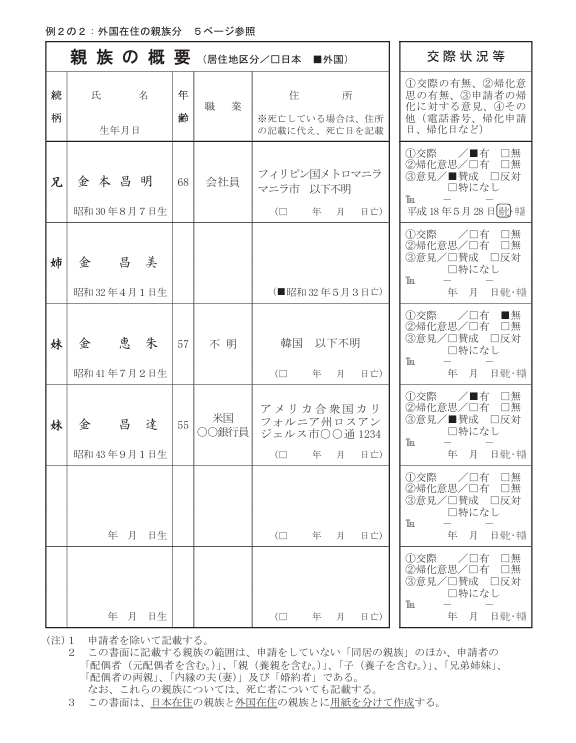

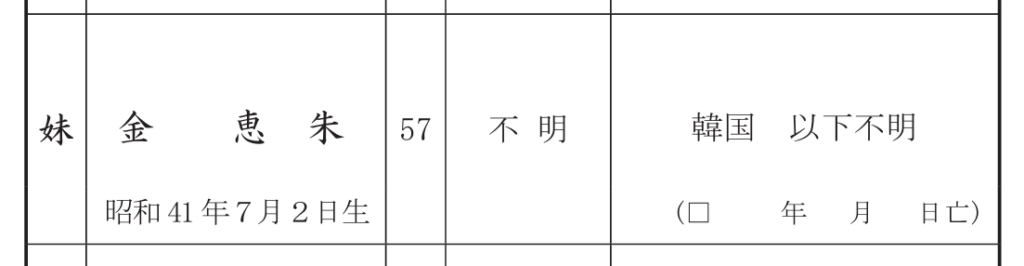

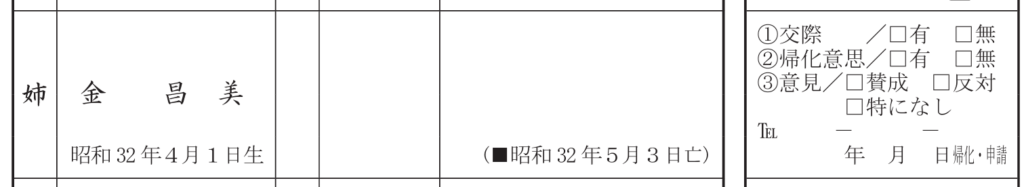

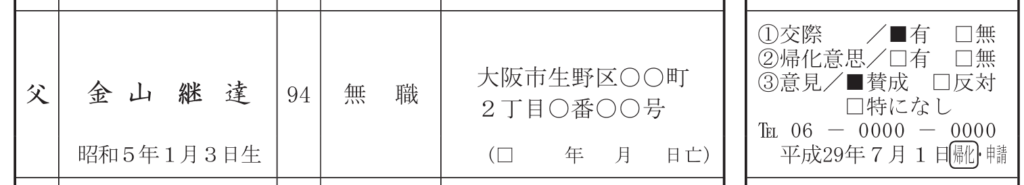

法務省が出している「帰化許可申請の手引き」で、以下の見本を見ることができます。

「親族」とはどこまでを書けばよいの?

「親族の概要」で記載すべき親族とは、次の人たちになります。

- 申請をしていない同居の親族

- 申請者の配偶者(元配偶者を含みます)

- 申請者の親(養親を含みます)

- 申請者の子(養子を含みます)

- 申請者の兄弟姉妹

- 配偶者の親

- 内縁の夫・妻

- 婚約者

上記の親族であれば、死亡した人も書いてください。

お気づきかもしれませんが、配偶者の兄弟姉妹は書く必要がありません。

申請者(自分)や、一緒に申請をしようとしている親族は含みませんので、書いてしまわないよう注意しましょう。

日本と外国に住む親族の用紙は別にしましょう!

「日本在住の親族」と「外国在住の親族」は、必ず別の用紙に書いてください。

「日本在住の親族」を記載するの用紙の場合、「親族の概要」の文字の横の居住地区分にある日本側の□を■にします。「外国在住の親族」を記載する用紙の場合は、「■外国」とします。

記載の順番はどうすれば良い?

「親族の概要」を書けと言われても、まず誰から、どのような順番に書けば良いのでしょうか。

実は、順番は厳密には決められていません。

まずは、配偶者(夫、妻)のおられる方は、配偶者から記入すると良いでしょう。見本も妻から記載されていますね。一緒に住んでいる人から書いていきましょう。見本の場合、長女が大学生で別居のため、父母の下に書かれていますが、同居の場合はは妻の次に書くと良いでしょう。

次に、父母と兄弟姉妹をセットで書いておくと分かりやすいでしょう。配偶者の兄弟姉妹を書く必要はありません。

ただし、先にも書いたように、「外国に住んでいる親族」は別の用紙に書く必要がありますので、「日本に住んでいる親族」と一緒に書かないよう注意してください。

「続柄」の書き方

妻、父、母、長女などと書きます。配偶者の両親の場合は、「妻の父」「妻の母」のように記載します。また、亡くなった方の場合は、「妻の亡父」のように、続柄の前に「亡」を付けます。

「氏名・生年月日」の書き方

氏名は、「氏→名」の順に記載します。見本のように、日本と同じ氏名順の国であれば問題ありませんが、「名→氏」の順番の国もありますので、その場合は逆にしてください。

アルファベットの場合は、カタカナに直して記載します。帰化申請書類は、入管に提出する書類と異なり、アルファベット表記は全てカタカナ(日本語)にする必要があります。

また、生年月日も和暦で記載しなければなりません。現在はネット検索ボックスに「西暦 和暦 早見表」と入れて検索すると、早見表が出てきますのですぐに調べることができます。

「年齢」の書き方

アラビア数字で書いてください。漢字はだめです。

「職業」の書き方

会社員、無職、アルバイトなどを記入してください。現在は「主婦」は「無職」と書くように言われるようです。

専門職の場合は医師、教師、弁護士、行政書士などと職業名を書きます。

学生は小学生、中学生、高校生、専門学校生、大学生、院生と記入します。

未就学の子供の場合は、未就学と書いてください。

「住所」欄の書き方

「日本に在住の親族」の場合は、住民票を参考に記載していきます。上の欄の親族と同じ場合は「同上」でかまいません。都道府県名からマンション名まで書きます。

「海外に在住の親族」の場合は、海外から取り寄せた証明書通りに書いてください。分からない場合は、分かる範囲で記載し、見本にあるように「以下不明」とします。

見本では、申請者は妹さんと音信不通のようですね。

死亡された親族については、住所は空欄にし、死亡年月日を書いていきます。証明書などを見て、正確な日付を記入しましょう。

死亡された方に関しては、「年齢」、「職業」、「交際状況等」の欄も空白にしておきます。

「交際状況等」の書き方

①「交際」の書き方

交際があれば、有に■、なければ無に■をします。

音信不通の人以外は、「有」と判断して大丈夫です。

②「帰化意志の有無」の書き方

その親族の方が、今後、日本に帰化したいと思っているかどうかを聞いています。帰化したいと思っているのであれば「有」に、全く考えていないのであれば「無」に■をします。

日本人や日本に帰化をした人、亡くなった人は、どちらにもチェックしないで下さい。

③「申請者の帰化に対する意見」の書き方

その親族が、申請者の帰化に賛成しているのか、反対しているのかを聞いています。親族が多いと面倒ではありますが、ここに書いた親族で交際のある親族には、申請者が帰化をすることは必ず伝え、賛成か反対か、別にどちらでも良いのかを聞いておきましょう。

「Tel」の書き方

電話番号は、固定電話でも携帯電話でもかまいません。繋がりやすい方を書いて下さい。

「年月日 帰化・申請」の書き方

その親族が、すでに帰化をしている場合は、「帰化」の文字を囲み、帰化が許可された日付(官報に載った日)を記入します。

親族が帰化中の場合は、「申請」の文字を囲み、帰化が受理された年月日を記入します。

まとめ

最後までお読みいただきありがとうございました。

今回の記事では、帰化許可申請で作成する必要のある、「親族の概要」につて、詳しい書き方を説明してきました。

「親族の概要」に記載すべき親族とは、以下の人たちです。

- 申請をしていない同居の親族

- 申請者の配偶者(元配偶者を含みます)

- 申請者の親(養親を含みます)

- 申請者の子(養子を含みます)

- 申請者の兄弟姉妹

- 配偶者の親

- 内縁の夫・妻

- 婚約者

それぞれの親族に対して、以下の情報を記載していきます。

- 続柄

- 氏名

- 生年月日

- 年齢

- 職業

- 住所

- 死亡年月日

- 交際状況

- その親族の帰化意志の有無

- 申請者の帰化に対する意見

- その親族の電話番号

- 帰化や帰化申請をしている親族の帰化もしくは申請の年月日

親族が多いと、この書類1枚書くのにも、大変な時間がかかりますね。

もし、帰化申請を考えているが、「忙しくて申請の準備のための時間が十分にとれない」、「何から手をつけて良いか分からない」、「自分でやってみたが、何回法務局に通っても申請までたどりつけない」、などのお悩みがございましたら、行政書士長尾真由子事務所にご相談ください。

女性行政書士が親身になってお話を伺います。相談料は無料です。

対応可能地域

大阪府 箕面市、池田市、豊中市、茨木市、吹田市、大阪市

兵庫県 川西市、尼崎市、宝塚市、西宮市

いずれも公共交通機関が利用できる地域を想定していますが、地域についてはご相談に応じます。