帰化許可申請で作成が必要な書類とは

帰化許可申請では、本国での身分を証明する書類、日本での身分を証明する書類、収入を証明する書類など、様々な書類を収集する必要があります。それに加えて、作成が必要な書類もあります。作成が必要な書類は、東京法務局のサイトにフォーマットがありますので、そちらを使用することができます。

また、法務局で最初の相談時に、紙ベースのフォーマットを渡してもらうこともできます。

作成が必要な書類は以下の通りです。

- 帰化許可申請書

- 親族の概要

- 履歴書

- 帰化の動機書

- 生計の概要

- 事業の概要(事業を行っている人のみ)

今回は、一番最初の「帰化許可申請書」の書き方について詳しく解説をしていきます。

「帰化許可申請書」とは

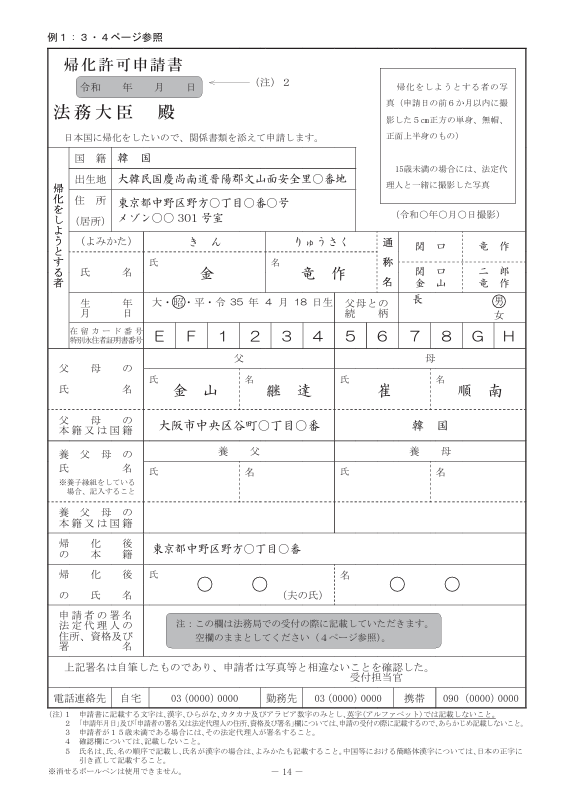

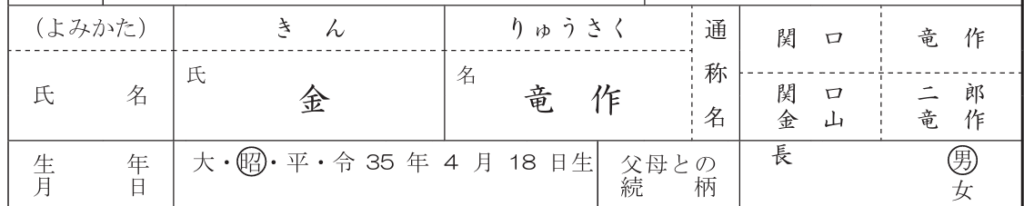

「帰化許可申請書」の見本

以下が「帰化許可申請書」です。法務省の「帰化許可申請の手引き」より抜粋しました。

申請書は帰化をしようとしている人ごとに作成が必要です。

法務省:「帰化許可申請の手引き」より抜粋(2025年4月22日)

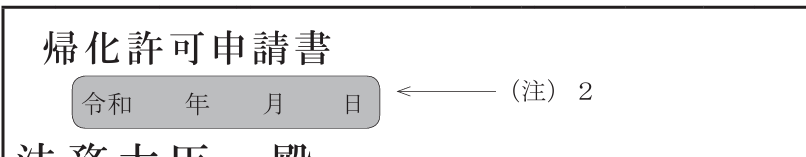

「申請年月日」

申請年月日欄(帰化許可申請書の左上部)は、受付の際に記載しますので、空欄のままにしておきましょう。

「写真」の注意点

申請書には写真を貼付する必要があります。申請書はコピーして2通用意しますので、写真も2枚必要です。写真を貼った申請書をコピーして提出することは認められていません。

写真はカラーでも白黒でもかまいません。

6か月以内に撮影したもので5cm×5cmの大きさのものを用意してください。

基本的に、一人で撮影しますが、15歳未満の人の場合は、父母などの法定代理人と一緒に撮影する必要があります(右の絵を参考にしてください)。

帽子はかぶらず、正面を向いた上半身の写真を撮ってください。

ぼやけた写真は不可ですので、写真店などでプロに撮影してもらうことをお勧めします。

右の絵ー法務省:「帰化許可申請の手引き」より抜粋(2025年4月22日)

「国籍」「出生地」「住所」の書き方

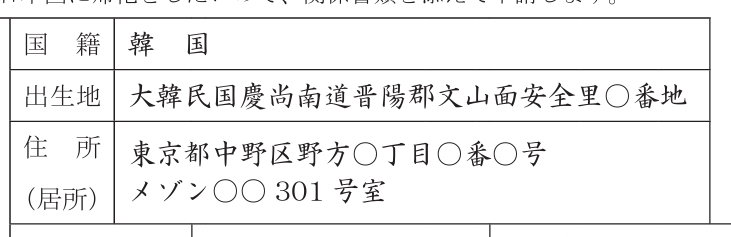

「国籍」の書き方

まずは、国籍から書いていきます。国籍は申請者が属している国籍を書きます。

例)韓国、中国、アメリカ合衆国

できるだけ正式名称を書いた方が良いですが、法務省の手引きでは、上記のように大韓民国ではなく「韓国」、中華人民共和国ではなく「中国」となっていますので、そこまで厳しくは問われないようです。

因みに、香港は「中国」と書くように案内されました。

分からない時は、法務局での相談時に聞いておくと良いでしょう。

「出生地」の書き方

出生地(生まれたところ、例・病院の所在地等)は、地番まで詳しく記載します。地番等が不明な場合は、「以下不詳」と記載しても大丈夫です。出生届書・出生証明書に記載がある場合はそれを参考にして下さい。

詳しい住所が分からない場合は、病院の名前をネットで検索して、住所を割り出す方法も試してみてください。

「住所」の書き方

住所が、マンション、アパート等の場合は、マンション名、アパート名及び部屋番号まで記載します。居所とは、住所地のほかに寝泊まりするような場所のことです。そちらも住所の要領で記載してください。居所にあたるかどうか分からない場合は、法務局の相談時に聞いておくと良いでしょう。

「氏名」「生年月日」の書き方

「氏名」の書き方

氏名は、氏、名の順序で漢字又はカタカナで記載し、氏名が漢字の場合は、ふりがなも付けます。(カタカナの場合は必要ありません。)中国等の簡略体漢字については、日本の正字に変換して記載してください。

「通称名」がある場合は、これまで使用した通称名を含め、その全部を記載します。無ければ空欄でかまいません。

「生年月日」の書き方

西暦ではなく、日本の年号で書いてください。。生年月日を訂正したことがあるときは、訂正前のものをカッコ書きしてください。

「父母との続柄」の書き方

見本は、「長男」になっていますが、次男の場合は「二男」と書きます。

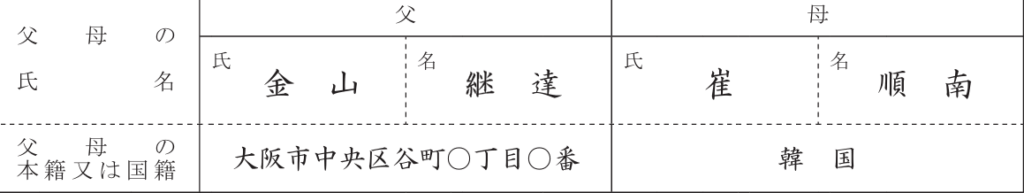

「父母の氏名」の書き方

父母の氏名は、氏、名の順序で漢字・ひらがな又はカタカナで記載してください。中国等の簡略体漢字については、日本の正字に変換して記載してください。

また、日本人父母の本籍は、地番まで記載しましょう。

父母の氏名又は父母との続柄が不明の場合は、該当欄に「不詳」と記載してください

「帰化後の本籍」「帰化後の氏名」の書き方

「帰化後の本籍」の書き方

帰化後の本籍及び氏名は、帰化が許可になった場合を考えて、前もって記載します。基本的に自由に決めることができますが、次の点に注意してください。

- 帰化後の本籍は、土地の地番あるいは住居表示が使用できます。ただし、住居表示番号の 場合は「○丁目○番」(※○号は記載できません)と記載してください。

- 実在しない町名、地番等は使用できません。分からない場合は、本籍としたい市区町村役場に電話で問い合わせることで、確認することができます。

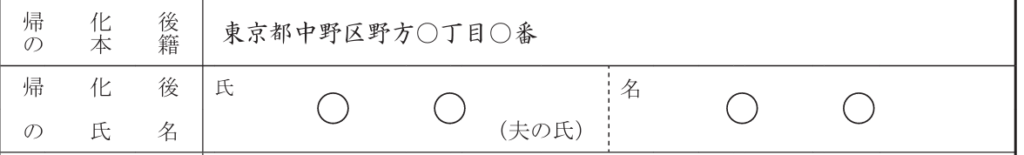

「帰化後の氏名」の書き方

帰化後の名は、原則として常用漢字表、戸籍法施行規則別表第二に掲げる漢字、ひらがな又はカタカナ以外は使用できません(帰化許可後の変更は裁判所での手続きが必要ですので、しっかりと考えて記入しましょう。)。

帰化後の氏については、その他の正しい日本文字も使用することができます。

夫婦又は日本国民の配偶者が申請する場合は、帰化後の氏について夫又は妻のいずれの氏にするのかを( )内に明記する必要があります。

「帰化後の氏名」の書き方

申請者の署名は、受付の際に自筆しますので、空欄のままにしておきましょう。

申請者が15歳以上の場合には本人が署名し、申請者が15歳未満の場合には父母などの法定代理人が次のように署名します。

子 ○○が15歳未満につき

東京都中野区野方○丁目○番○号

親権者 父 ○○○○

母 ○○○○

まとめ

最後までお読みいただきありがとうございました。

「帰化申請書」は、たったA41枚の書類ですが、決まりごとが多く、帰化後の本籍地や名前等、すぐには決めることのできない項目もあり、時間のかかる書類となっています。

「帰化申請書」に記載が必要な項目は以下の通りです。

- 申請年月日(※受付時に記入)

- 写真

- 国籍・出生地・住所

- 現在の氏名・生年月日・在留カード番号

- 父母の氏名・本籍または国籍

- 帰化後の本籍・氏名

- 申請者の署名(法定代理人の住所、資格、署名)(※受付時に記入)

もし、帰化申請を考えているが、自分で申請する時間がない、最後まで申請できるか自信がない、申請の準備をしているが途中でほったらかしになっている、という方がおられましたら、どうぞ行政書士長尾真由子事務所にご連絡ください。

女性行政書士が親身になってお話を伺います。電話、メールでの相談料は無料です。

対応可能地域

大阪府 箕面市、池田市、豊中市、茨木市、吹田市、大阪市

兵庫県 川西市、尼崎市、宝塚市、西宮市

いずれも公共交通機関が利用できる地域を想定していますが、地域についてはご相談に応じます。